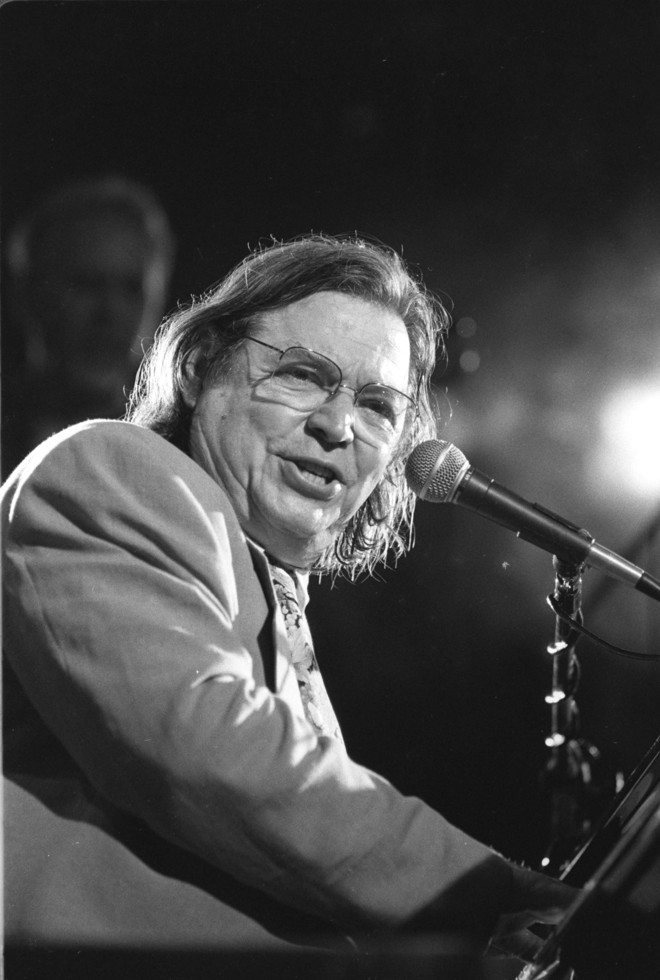

“Antonio Brasileiro” é o título do último disco de Antonio Carlos Jobim, lançado um mês antes de sua morte, em 8 de dezembro de 1994, em Nova York. Novamente - e pela última vez - ele recorria ao primeiro de seus sobrenomes para assumir, como homem e como músico, a nacionalidade de que tanto se orgulhava. Nas comemorações dos 90 anos de seu nascimento, em 25 de janeiro, é ainda como o mais brasileiro dos compositores que ele deve ser lembrado. Mais brasileiro por sua obra representar, melhor que a de qualquer outro, as qualidades e (para os puristas) os defeitos da música que se faz no Brasil.

Jobim pode ser visto como um herdeiro, ou continuador, ou pelo menos um parente musical de Villa-Lobos, na medida em que muito do que criou tem a ver com o chão, a terra, as gentes do Brasil. Herdeiro de Chopin, como gostava de dizer, via Ernesto Nazareth. Herdeiro, também, de melodistas como Custódio Mesquita, José Maria de Abreu e demais inventores dos sambas-canções do início de sua carreira (“Se é por causa de adeus, vá se embora desde já...”). Herdeiro, enfim, dos seresteiros de antigas noites, só eles capazes de escrever a comovente “Modinha”, que fez com Vinicius de Moraes (“Ah, não pode mais meu coração...”). Com Jobim convivem, de diferentes modos, Ary Barroso e Claudio Santoro, duas de suas admirações.

Mais que herdeiro, ou continuador, ou primo-irmão musical, Jobim integra a ilustre galeria de compositores brasileiros com estética própria. Tão sua e tão complexa que, com todas as suas experiências entre ritmos e harmonias, ele sempre se considerou, simplesmente, compositor de sambas. Herdeiro de quem? Não importa.

O legado de sua obra sugere que o “sambista” Jobim, sofisticado, romântico, por vezes camerístico e quase sempre pouco arrebatado, é que deixou herdeiros. No ano passado, em que se festejou o centenário do samba, concluiu-se que o gênero tem várias formas, climas, andamentos. E que o samba de Jobim era um deles.

Mais Debussy que Miles Davis

Os defeitos apontados por críticos que em certa época discutiram a brasilidade de suas canções se devem, justamente, às qualidades que fizeram dele um artista universal. Jobim levou, para a música dita popular, a mesma soma de conhecimentos que os compositores clássicos sempre acrescentaram às deles, fossem qual fossem as origens.

Esses compositores (de concertos, sinfonias, óperas) enriqueceram as respectivas obras somando ensinamentos, experiências, inovações, vindas de outros, estrangeiros ou não. Jobim, como vários músicos de sua geração, fez o mesmo, ao adotar acordes modernos que, se os puristas diziam copiados do jazz, ele, com seu humor irônico, jurava terem muito mais de Claude Debussy que de Miles Davis.

O sucesso no exterior foi, evidentemente, uma consagração para o Jobim para quem a música era uma arte sem limites e sem fronteiras. É claro que se orgulhava disso. Ver “Garota de Ipanema” entre as canções mais gravadas e tocadas em todo o mundo não era pouco. Como não foi pouco (embora Jobim fingisse naturalidade ao recontar a história) a gravação do disco com Frank Sinatra, em 1987.

Cada um desses passos mais o aproximava de uma universalidade que o artista brasileiro sempre perseguiu e que nenhum outro, desde Carmen Miranda, alcançou. Mas, orgulho e naturalidade à parte, o abraço do mundo também o deixava desconfortável diante dos críticos que o censuravam, pelos acordes “jazzísticos”, pelo samba lento, por cantar em inglês e, mais que tudo, pelo sucesso. Foi quando cunhou, bom brasileiro que era, uma de suas melhores frases: “O Brasil não gosta do Brasil”.

Pastinha e cerveja barata

Com tudo isso, a história de Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim não foi um mero capricho da sorte, ou de estar no lugar certo na hora certa. Trabalhou muito para se tornar quem se tornou. O pianista da noite, que fazia arranjos para Dalva de Oliveira e outras celebridades, que vivia com uma pastinha de partituras debaixo do braço, que ia de cerveja barata quando os amigos no Villarino iam de uísque escocês, aquele jovem, enfim, cujo padrasto aconselhava largar a música e seguir seu primeiro impulso, a arquitetura, teimou e foi em frente.

Em 1958, quando a bossa nova surgiu (também ela foi acusada de ser jazzística), Jobim já era nome firmado, embora mais no meio musical do que para o público. Já tinha escrito as músicas de “Orfeu da Conceição”, o musical do diplomata Vinicius que inaugurou a parceria, dois anos antes. Tinha composto alguns dos mais belos sambas-canções da década. É de 1958 também o luxo de “Canção do amor demais”, álbum da nova safra Tom & Vinicius, com a voz de Elizeth Cardoso e o violão do ainda desconhecido João Gilberto.

Nova York

Cada passo seguinte, sempre adiante, só fez reafirmar Jobim numa linha de frente que não se confinava às fronteiras da bossa nova. Ele passa a influenciar toda uma geração, faz um disco nos Estados Unidos, com arranjos de Claus Ogerman, e assim chega aos ouvidos de Sinatra. O resto, como diz o velho chavão, é História.

Jobim tinha motivos para gostar de Nova York, que seria seu último pouso. Lá compreenderam sua universalidade muito antes do Rio onde nascera. Seguia criando frases para enfrentar os tais desencontros. Quando Radamés Gnattali o convidou para ir a Cuba tocar com ele, respondeu: “Maestro, ilha, pra mim, só Manhattan”. Ver no Galeão (que hoje tem seu nome) a “única saída para o Brasil”, era outro de seus ditos para se livrar, com humor, do desconforto.

Jobim partiu antes de chegar aos 70. Vale para ele o que disse sobre o amigo Vinicius: “Devia ter vivido mais, pois ainda tinha muito a nos dar”. Brasileiro como ele é o fato de as graças da unanimidade não lhe terem chegado em vida.

Texto de João Máximo