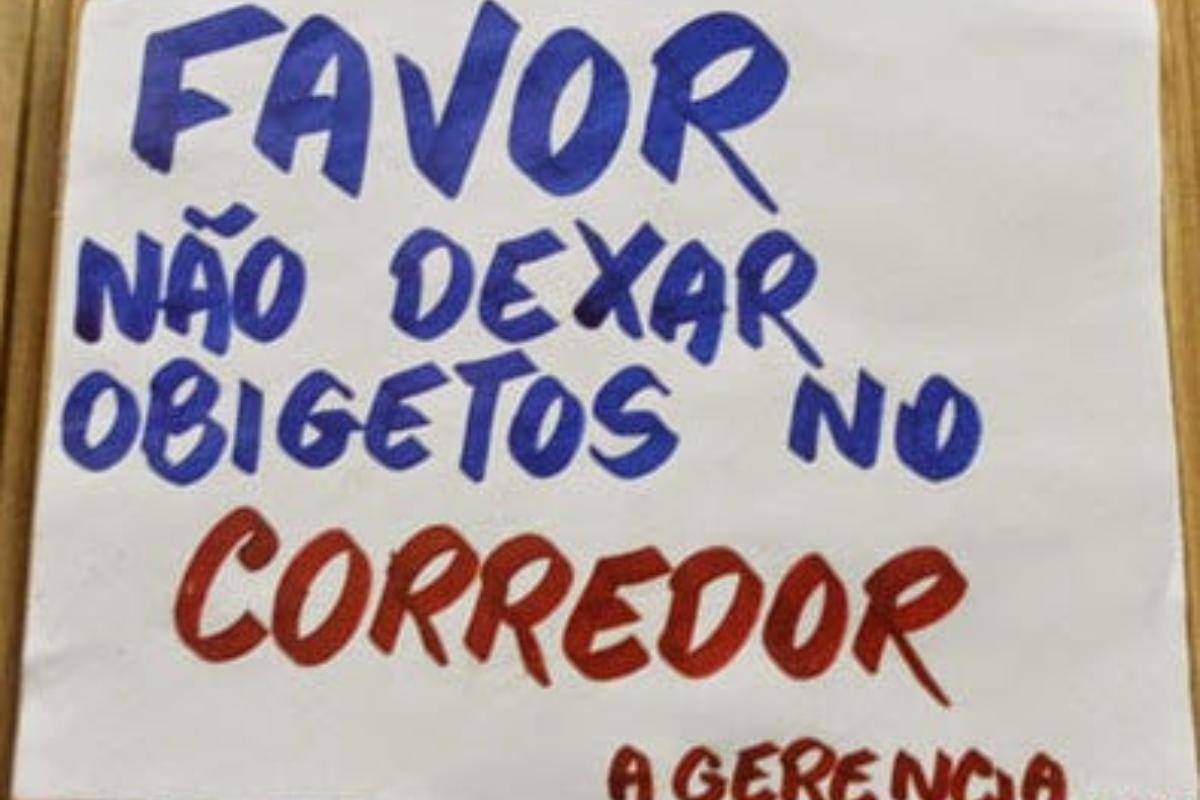

“Favor não dexar obigetos no corredor. A gerencia”

Infelizmente, ainda é possível se deparar com frases como essa em muitos lugares do país. Mais de 7% dos brasileiros não são capazes de ler ou escrever um simples bilhete, ou seja, são ao menos 11,5 milhões de pessoas com mais de 15 anos analfabetas. No mundo, mais de 750 milhões permanecem nessa situação. Diante dos índices preocupantes, Bolsonaro prometeu agir e, no primeiro mês de mandato, criou uma pasta exclusiva para o assunto, além de lançar como meta prioritária do governo o programa “Alfabetização Acima de Tudo”. Reverter esse quadro, no entanto, não é tão simples, e a fórmula da solução para esse problema é alvo de debate entre especialistas da área.

Para aquecer a discussão, chegou Carlos Nadalim, nomeado para a Secretaria de Alfabetização do MEC e entusiasta dos métodos chamados fônicos. Em seu canal no Youtube, o “Como Educar seus Filhos”, ele já deixou claro que repudia abordagens construtivistas e afirmou que elas são a causa dos índices de analfabetismo no Brasil. Nadalim também ‘atraiu holofotes’ quando criticou Magda Soares, professora que é referência em alfabetização no país.

Os números comprovam que, de um forma ou outra, o modelo atual não está funcionando, e há um problema a ser enfrentado. Uns defendem que os métodos utilizados são inadequados, enquanto outros afirmam que os professores é que são os causadores desse quadro. No fim, nem um, nem outro. O problema é sistêmico e envolve um conjunto de fatores.

Leia também: Entre alfabetização e diversidade, a melhor escolha é a alfabetização

Os índices revelam

A última Pesquisa por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE em maio de 2018, revela o fracasso do Brasil em conseguir alcançar a meta prevista para 2015, que era baixar para 6,5% o índice da população em condição analfabeta. Passados dois anos, no entanto, ainda restavam 7% de brasileiros sem a capacidade de ler ou escrever um bilhete simples, como um ‘recado de geladeira’. Na região Nordeste, sobretudo, as taxas são mais preocupantes: 14,5%. A incidência é maior entre a população a partir dos 60 anos e mais que o dobro entre pretos e pardos.

Um estudo do Ibope Inteligência e ONG Ação Educativa, feito em 2018, estima que 29% dos jovens e adultos brasileiros de 15 a 64 anos (cerca de 38 milhões de pessoas) sejam analfabetos funcionais - aqueles que até sabem ler escrever textos, mas não conseguem interpretá-los.

Outro indicador pode ser ainda mais preocupante: em um ranking de 70 países analisados pelo Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), o Brasil está na 59ª colocação no quesito leitura.

Guerra de métodos

Para reverter esse quadro, muitos estudiosos afirmam que o desafio é encontrar uma abordagem ideal de alfabetização, uma metodologia perfeita. Essa discussão em torno da melhor forma de ensinar a ler e escrever, na realidade, é antiga (e mundial). Chegou a ser conhecida nos Estados Unidos como “reading wars” (guerra da leitura, em tradução livre) e voltou à tona, principalmente, após a nomeação de Nadalim para a pasta no governo.

De um lado da briga, estão os que defendem os chamados métodos fônicos (como Nadalim) e, do outro, há os entusiastas das abordagens construtivistas.

O primeiro é conhecido por ser da “linha tradicional”. Aqui estão alguns pontos abordados pelos métodos fônicos:

- Premissa é ir ‘do simples ao complexo’

- Alunos aprendem, primeiramente, que há uma relação entre grafema e fonema (letras e sons).

- Preza pela instrução formal realizada pelo docente

- Envolve prática repetitiva de exercícios variados

- Textos utilizados para as atividades não são, necessariamente, contextualizados à realidade do aluno/infantil

Veja, agora, como trabalha a abordagem construtivista:

- Professor é um facilitador, e seu papel deve se restringir ao mínimo de propiciar situações para que a criança descubra coisas sozinha

- Defende que os alunos são curiosos, têm motivação interna para aprender, possuem ‘bagagem intelectual’ e são capazes de resolver problemas por conta própria

- O ensino da relação fonema grafema é considerado como secundário

- Utiliza-se de textos contextualizados à realidade do aluno

O que dizem os especialistas

Para o neuropsicólogo Vitor Geraldi Haase, graduado em Medicina pela UFRGS, doutor em Psicologia Médica pela Universidade Luís Maximiliano de Munique e professor titular do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a abordagem construtivista não é de todo ruim, à medida que estimula criatividade e opinião nas crianças. Mas isso, segundo ele, não funciona com todos os alunos.

Quando parte do pressuposto de que são curiosos, que têm motivação interna para aprender, possuem ‘bagagem’ intelectual e habilidade para resolver problemas por conta própria, a filosofia construtivista é confrontada:

“Isso pode até ser verdade para grande parte dos alunos de classe média. Mas existem muitos que são menos inteligentes, sem motivação. E, mais do que isso, há aqueles que têm problemas como autismo, TDH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), dislexia, discalculia. Nesses casos, não dá certo”, diz Haase.

Nos métodos de descoberta, além disso, a capacidade de processamento de informação e a memória de trabalho (saber armazenar algo temporariamente) são competências necessárias. De acordo com o neuropsicólogo, no entanto, essas habilidades cognitivas se distribuem de maneira diferente na população. “A inteligência básica é perceptível de forma mais global, mas esses outros atributos não estão presentes em todas as pessoas”.

Menosprezo à instrução

Outro aspecto da abordagem construtivista que nem sempre é visto com bons olhos é o ‘menosprezo’ à instrução. Nessa filosofia, o professor passa a ser um facilitador, e seu papel deve se restringir ao mínimo de propiciar situações para que a criança faça descobertas por si.

Jean Piaget, psicólogo construtivista do século 20, teve atribuída a si a seguinte frase:

“Você não deve ensinar à criança aquilo que ela pode descobrir por conta própria. Toda vez que a ensinamos, a privamos de descobrir por ela mesma”.

Paulo Freire também concordou com o argumento quando falou em metáfora da “educação bancária”. O educador defendeu que o processo de aprendizagem não deve se restringir à mera transferência de saber de um indivíduo para o outro, “o docente que deposita conhecimento em um aluno desprovido dele”.

O neuropsicólogo da UFMG, no entanto, contrapõe, principalmente quando se trata de alunos mais desfavorecidos. “A realidade é muito diferente para as crianças de situação socioeconômica mais baixa, elas precisam ter um certo grau de instrução formal. Além disso, existem vários estudos empíricos que mostram que todo método de ensino com um componente instrucional é superior aos outros”. A instrução, afirma Haase, também torna a aprendizagem mais rápida e eficiente, e atinge um número maior de crianças, principalmente aquelas com dificuldades cognitivas e motivacionais.

A questão da limitação da instrução compreende, inclusive, a aversão aos testes, que são considerados, muitas vezes, estressantes e sem função. “Isso é uma ignorância brutal de todos os conhecimentos da psicologia contemporânea. Uma prova não tem só a finalidade de averiguar o que a pessoa aprendeu. Se você aprende um determinado tópico e faz uma prova, memoriza muito mais do que quando só aprende e não a faz. É necessário um processo de ‘movimentação’ da nossa memória de trabalho, associar conceitos, fatos, informações, reelaborar”, afirma o especialista.

Analfabetismo funcional

Mas apenas saber ler e escrever também não é o suficiente. É importante, sobretudo, ter a capacidade de interpretar o que se lê e registra. Preocupados com isso, especialistas como Sérgio Antônio da Silva Leite, graduado em Psicologia pela PUC-Campinas e que atua na área dentro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), afirmam que algumas abordagens tradicionais, como o método fônico, devem ser revistas. Para Leite, adotar esse tipo de ensino é permanecer na concepção de que a escrita é mero reflexo da linguagem oral, e isso, a longo prazo, produz um contingente enorme de analfabetos funcionais.

“Não digo que [o método fônico] seja errado, mas só trabalhar com a relação das letras e sons é algo absolutamente conservador, nós já superamos isso. A cartilha Caminho Suave, por exemplo, durou até metade do século 20, porque se vivia em uma sociedade na qual não se exigia mais do que usar o código. Era simples, a grande massa da população precisava saber escrever para assinar o próprio nome e votar. A parcela de pessoas que usava a leitura e escrita funcional era muito pequena”, argumenta.

Métodos lado a lado

Encontrar o método ideal, na verdade, não parece ser o objetivo de Leite, Haase e outros especialistas. Entre eles, há um consenso de que a solução está em uma abordagem que una o ensino mais metódico, como o fônico, a práticas mais experimentais, da forma como defende a filosofia construtivista.

“O que precisamos é de uma metodologia que dê conta da relação grafema e fonema e também do aspecto do letramento. Usar o domínio funcional do código implica em se ter contato com a escrita do modo como ela está no ambiente, de acordo com o que se vê na rua, nos cartazes, jornais. À medida que a criança vai aprendendo as relações entre grafema e fonema, precisa compreender como a escrita aparece no meio dela, e ir se apropriando de textos, historinhas”, defende o professor da Unicamp.

A Teoria Simples da Leitura (Simple View of Reading), um dos modelos científicos mais conceituados sobre o tema, afirma que a alfabetização se dá em duas fases, e que essas devem ocorrer paralelamente e de forma gradual. No primeiro momento, o componente que deve ser aprendido é o fonológico ortográfico, quando a criança passa a decodificar visualmente as palavras, aprende a ler e adquire fluência. Isso, contudo, envolve exercício e automatização.

Uma vez que se aprende a ler e escrever, é necessário outras habilidades para não se tornar analfabeto funcional, como a inteligência, vocabulário, conhecimento de mundo e capacidade de reter informações.

Essa dualidade no processo de aprendizagem também é defendida por Sylvia Maria Ciasca, neuropsicóloga que coordena o Laboratório de Distúrbios de Dificuldade de Aprendizagem e Transtornos da Atenção (Disapre) na Unicamp. “A criança entra na escola para aprender a ler e escrever e, então, ela continua lá para aprender, usando o conhecimento que adquiriu inicialmente. O aluno entrou naquele lugar para fazer esses dois únicos processos, e as capacidades vão se aflorando até que chega um momento em que ele passa a ser seletivo, ter opinião crítica. Por isso alguém pode optar por fazer medicina e não jornalismo”.

Problema sistêmico

Guerra dos métodos a parte, o problema vai ainda mais longe, é preciso olhar sob um aspecto mais amplo outros fatores que, combinados, geram elevados índices de analfabetismo. É uma questão sistêmica e multi determinável com vários elementos interagindo: o currículo, o professor, a escola, material didático e métodos.

“[Método de alfabetização] é importante, faz diferença, mas não é só isso que vai resolver. Se não tiver as outras coisas necessárias, não vai funcionar”, defende João Batista Oliveira e Araujo, presidente do Instituto Alfa e Beto. “A educação não é diferente do resto do ensino, é um conjunto de coisas que não estão funcionando e isso reflete em tudo”.

Grande parte da culpa pelos péssimos índices também acaba ficando nas costas do professor. Para a neuropsicóloga Sylvia Ciasca, o docente, um dos principais agentes da alfabetização de uma criança, precisa estar melhor preparado para ensinar a ler e escrever. “Grande parte das faculdades de pedagogia sequer tem na grade curricular uma matéria de alfabetização. Muitos dos alunos saem dos cursos sem essas habilidades de ensinar desenvolvidas”, expõe Sylvia. “Infelizmente, o professor é um profissional cuja formação ficou ao léu. Também é fundamental ter uma política de educação continuada para os docentes. Se cuidarmos da organização do trabalho coletivo na escola e de uma política que possibilite ao docente avançar em termos de preparação, daremos conta de boa parte do problema”.