“Star Wars: A Ascensão de Skywalker” cumpre a profecia de “Adeus à Linguagem”, filme de 2014 de Jean-Luc Godard. A fidelidade dos fãs de cinema (incluindo os filhos doutrinados deles) não só se manteve como aumentou. Mas não porque os filmes da franquia Star Wars são tão bons a ponto de inspirar uma reunião intergaláctica de grupos diversos (vindos da Mos Eisley Cantina). Bem ao contrário, a produção anual de filmes da franquia, desde que a Disney a comprou do criador George Lucas, em 2012, só é prova de um consumismo crônico.

A tendência – ou vício – representado por Star Wars era o que o diretor Godard, criador dos filmes mais emocionantes e intelectualmente estimulantes da história, sempre temeu: o hábito de se assistir a filmes sem qualquer reflexão ou sentimento. Como um cético esquerdista amante dos filmes e rei do cinema, Godard expressou esse lamento conscientemente, ao entrar em sua fase tardia, mais espiritual e politicamente transcendente (Nouvelle Vague, JLG por JLG, Para Sempre Mozart, Elogio ao Amor).

Os fãs que desconhecem a obra de Godard se sentem livres para aceitar cada novo episódio da franquia Star Wars como um capitulo em suas vidas consumistas, sem saber o que estão perdendo. E a imprensa perpetua esse entusiasmo ignorante, apoiando a substituição politicamente correta de Luke Skywalker pela guerreira Jedi Rey (interpretada pela petulante Daisy Ridley) como se isso fosse um sinal de progresso cultural e social.

O fato é que, se Rey luta com a Resistência contra a Primeira Ordem, é por causa da reação constrangida de George Lucas à observação astuta da crítica Pauline Kael em 1977: “Será que, como o filme é uma síntese da mitologia de séries e revistas em quadrinhos antigas que não ocorreu a ninguém que ela [Princesa Leia] talvez fosse capaz de usar A Força?” Lucas e a Disney têm corrido para corrigir esse equívoco. A ascensão de Rey como o papel central em Star Wars (que conta com a Leia dominante de Carrie Fisher e a sóbria Vice-almirante Holdo de Laura Dern) prova que hoje todos pensam hoje a respeito da Força e seu contágio: tudo não passa de marketing não-binário.

Mas essa busca mundial comum não enfraquece a suspeita de Godard de que a insensibilidade e ganância de Hollywood acabaria por ofender a honestidade e sufocar a imaginação popular. O que um dia foi chamado de capitalismo hoje se esconde por trás da adolescência eterna – a estética vulgar das séries e dos quadrinhos, tudo o que os filmes “mitológicos” exuberantemente imaginativos do diretor Zack Snyder representam. Imagine a potência visionária que Snyder daria a esse lixo.

A missão de resgate de Godard em busca pela moral e estética do passado do cinema no seu recentes “Imagem e Palavra” foi soterrada por uma fantasia futurística que espertamente convenceu baby boomers e millennials a substituírem a fé – as bases cívicas e espirituais que sustentavam a boa cultura — por uma abstração sem pé nem cabeça. O confronto entre Rey e sua herança cultural, promovido por Kylo Ren (interpretado pelo eterno adolescente fazendo biquinho Adam Driver) convencendo-a a se juntar ao lado negro da Força, é um meio simplista de aniquilar a moralidade convencional. “Aceite quem você é”, diz a Rey seu inimigo mau e de olhos vermelhos. Essa é a forma de a Disney aceitar o mal como uma condição humana.

O diretor J. J. Abrams não demonstra qualquer interesse na essência sagrada do cinema ou na qualidade celestial das imagens e movimento. Ele perpassa a trama como uma série de ações – como diretor de TV, sem jamais se aprofundar na caracterização dos personagens para além de como eles talvez agissem em termos de política popular. As composições insípidas de Abrams, juntamente com sua edição rápida, evitam que qualquer cena tenha um sentido mais profundo. Isso vai contra até mesmo da capacidade da geração MTV de compreender ou ser uma imagem, cena ou sequência.

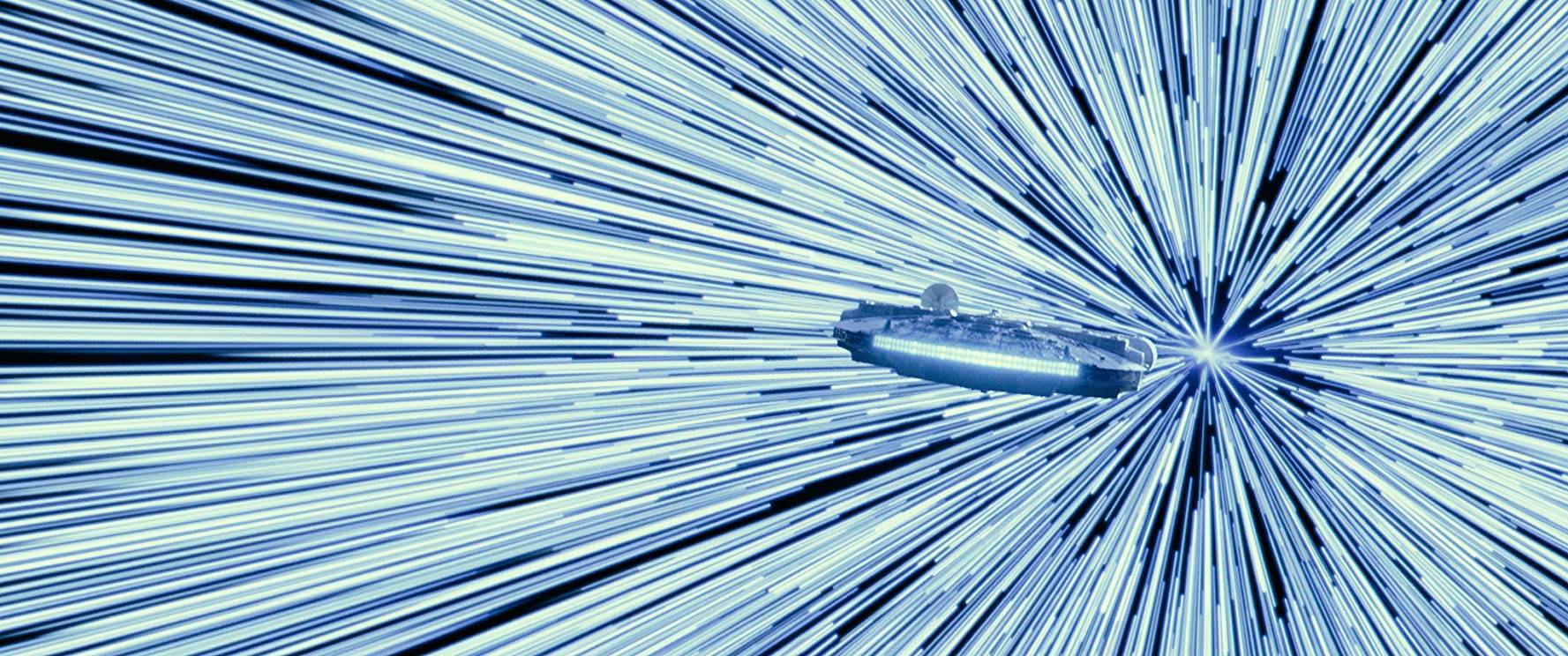

Os espectadores se relacionam com Rey e Kylo apenas como brinquedos, não como personagens com um conflito moral maior do que aquilo que um sabre de luz é capaz de resolver. Eles reagem ao tema musical de John Williams, nostálgicos da sua evocação de um dilema juvenil exageradamente dramatizado. “A Ascensão de Skywalker” é o ponto alto da insensibilidade criada por uma série de filmes de guerra sem dor ou consequência (somente alianças rasas). Em sua oitava sequência desde o lançamento do filme original, as gerações são encorajadas a passar por uma experiência de sofá sem a pressão da responsabilidade.

Depois de ver blogueiros adultos que escrevem sobre cinema entrando na sala de projeção como se estivessem fazendo genuflexório, ficou óbvio que apenas concluir que “Star Wars: A Ascensão de Skywalker”é um filme ruim não basta.

Quando legiões leem o texto que se perde no espaço criando o cenário da história, eles se deparam com um segundo subtítulo: “Os mortos falam”. Na semana que testemunhou a morte da grande musa de Godard, Anna Karina (que ele idolatrava em todos os aspectos), “A Ascensão de Skywalker” se despede do cinema articulado em todos os aspectos. Por meio da direção visualmente inerte de J. J. Abrams, o filme celebra a morte da comunicação cinematográfica, quando não da coerência narrativa. Nenhuma discussão nas redes sociais é capaz de reparar o dano causado aos espectadores que nada sabem dos Plantagenetas de Shakespeare, do Anel de Wagner, do Pentateuco ou dos filmes de Godard com Anna Karina.

Armond White é crítico de cinema e escreve sobre o assunto para a National Review.

© 2019 National Review. Publicado com permissão. Original em inglês

VEJA TAMBÉM: