"Acho que em qualquer época eu teria amado a liberdade; mas na época em que vivemos, sinto-me propenso a idolatrá-la"

(Tocqueville)

Entenda por que nossa Constituição admite a prisão em segunda instância

Foto: Wikimedia Commons

Nossa Constituição não veda em momento algum a prisão após o esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, a chamada “prisão em segunda instância”. Semelhante previsão simplesmente não existe. E, aliás, mesmo uma interpretação que levasse a esse entendimento jamais foi a intenção do constituinte, conforme demonstrou o Procurador da República Edilson Vitorelli, em artigo para o jornal O Globo.

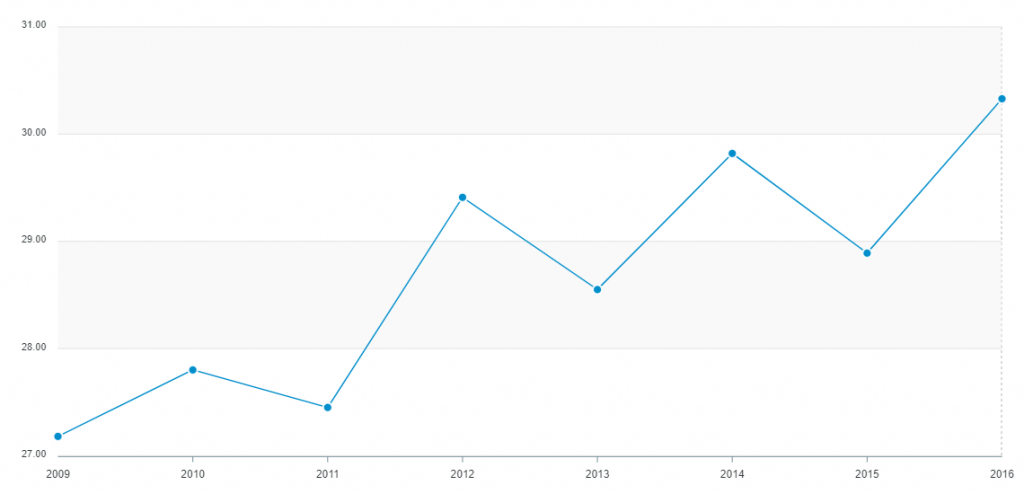

Na verdade, essa interpretação equivocada vigorou no Brasil apenas entre 2009 e 2016. Período em que, inclusive, o país colheu péssimos resultados em termos de segurança pública, conforme demonstra o gráfico do Atlas da Violência, organizado pelo IPEA, quanto à variação da taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes naquele período:

O que, então, nossa Constituição diz sobre o assunto?

O tema da prisão vem tratado no art. 5º, inciso LXI, o qual afirma, numa interpretação a contrario sensu, que se admite a prisão “por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente“.

Então, fica a dúvida: quando passaria a haver uma ordem fundamentada de prisão? Ora, isso ocorre quando é proferida uma decisão condenatória não suspensa por um recurso. Ou seja, quando a condenação fica sujeita apenas a recursos desprovidos de efeito suspensivo, passa a haver uma ordem fundamentada de prisão.

Quando nossa legislação determina que isso ocorra? Logo que esgotadas as instâncias ordinárias.

E por que seria nesse momento? Porque ali ficam encerrados os debates sobre questões de fato, isto é, se o delito ocorreu e se foi réu quem o cometeu (materialidade e autoria, no jargão jurídico). Com o julgamento do recurso ordinário na segunda instância, esses pontos ficam superados. A partir daí caberão apenas discussões sobre questões de direito (aplicação da legislação federal no STJ, e da Constituição no STF).

O STJ e o STF, contudo, não podem mais dizer que um delito não ocorreu ou que o autor não foi aquele reconhecido pelas instâncias ordinárias. Por isso, essas questões de direito serão avaliadas em recursos extraordinários dirigidos aos tribunais superiores, os quais, consoante o comando esculpido no art. 637 do Código de Processo Penal, “não tem efeito suspensivo”.

Em resumo: uma vez exarada a condenação em segunda instância, estando ela submetida apenas e recurso sem efeito de suspender a condenação, passa a haver “ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente“ determinando a prisão, estando assim atendida a exigência do art. 5º, LXI, acima mencionado.

E a presunção de inocência? Um primeiro ponto a ser explicado aqui é que, embora culpa e prisão sejam temas correlatos, seu tratamento jurídico pela Constituição dá-se em dispositivos distintos, não recebendo por isso uma abordagem una e indivisível, ainda que afins. A prisão, como vimos, está regida pelo inciso LXI do art. 5º, enquanto o regime jurídico da culpa está previsto no inciso LVII: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Em relação à culpa, o que significa dizer que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”? O que significa ser considerado não culpado? A Constituição não é clara. Por isso, entende-se que em nosso sistema jurídico há o que chamamos de espaço de conformação legislativa para esse princípio. Ou seja: a lei pode determinar que alguns efeitos jurídico-penais ocorram já durante o processo, desde que sem ofender o núcleo essencial da presunção de inocência. Isto é, desde que a pretexto de regular a matéria, não acabe esvaziando completamente o direito de ser tratado como inocente. Dentro desse núcleo essencial sabemos que não se encontra a vedação da prisão em segunda instância, dado que vários países e tratados de direitos humanos que salvaguardam a presunção de inocência admitem essa forma a execução da pena após esgotamento do segundo grau de jurisdição.

O que ocorre é que as consequências jurídico-penais são gradualmente deflagradas no decorrer da persecução penal à medida em que a culpa vai sendo comprovada, restando apenas a plenitude dos efeitos penais condenatórios reservada para após o trânsito em julgado.

Nesse sentido:

i) para que uma pessoa seja investigada, basta suspeita do cometimento de crime;

ii) para que seja denunciada, o órgão de acusação tem estar convencido e indicar a presença de justa causa (prova da materialidade, ou seja, de que o crime ocorreu; e indícios de autoria, isto é, de que o acusado foi o responsável pelo delito);

iii) para que se torne réu, o órgão do Poder Judiciário tem de concordar com as alegações de justa causa;

iv) para que uma pessoa seja condenada, é preciso que o julgador entenda que o órgão de acusação logrou êxito em comprovar a culpa, para além de qualquer dúvida razoável.

Pois bem, seguindo esse itinerário, como dito acima, a análise do processo em segundo grau encerra o exame quanto aos fatos, ou seja, fica a partir daí encerrada a discussão sobre a prova da materialidade e da autoria. Se o tribunal de segunda instância reconhecer que o delito ocorreu e que o condenado é o seu autor, esse fato ganha reconhecimento jurídico pleno.

A partir daí, as instâncias superiores examinam apenas questões acerca das regras aplicáveis; todavia, estão inviabilizadas de reverter a conclusão do tribunal de segunda instância quanto à matéria fática. Os tribunais superiores não poderiam mais negar a ocorrência da conduta criminosa e sua autoria, caso o tribunal de segunda instância as tenha reconhecido.

Por isso, a legislação permite que nesse momento seja deflagrada mais uma consequência penal: a execução da pena.

Fica clara essa tomada de posição da lei em vista do comando supracitado, do art. 637 do Código de Processo Penal, segundo o qual os recursos para os tribunais superiores “não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância, para a execução da sentença”.

As demais consequências penais – por exemplo, a configuração da pessoa como reincidente, a perda de direitos políticos, a ação civil ex delicto – ficariam reservadas para após o trânsito em julgado. Mas a resposta mais própria da condenação que é a aplicação da pena dar-se-ia após o esgotamento das instâncias ordinárias (ou seja, aquelas que revisam fatos). Isso é importante porque é a aplicação da pena que combate a sensação de impunidade da vítima, confirma em maior medida a vigência da proteção penal aos bens humanos básicos, e possui maior capacidade de dissuadir novos comportamentos criminosos.

Cirúrgica, portanto, a lição constante do voto do Min. Jorge Mussi ao votar pela denegação do Habeas Corpus impetrado por Lula perante o STJ:

“O estado de inocência vai se esvaindo à medida que a condenação vai se confirmando”.

Por isso, a presunção constitucional de inocência não colide com a prisão em segunda instância.

Assim, conclui-se que não há razão jurídica para que o STF promova um retrocesso jurisprudencial, retomando o entendimento equivocado que vigorou entre 2009 e 2016. Frise-se, ainda, que para além da hermenêutica dos dispositivos também temos os fatos concretos e as consequências da decisão. A soltura de milhares de autores de delitos, a promoção da impunidade – particularmente para corruptos e criminosos do colarinho branco – e a oscilação infundada e precoce da jurisprudência da Corte seriam todos péssimos resultados de uma guinada do entendimento do STF.

Portanto, tendo em vista que a admissão da prisão em segunda instância não viola a Constituição, preserva a ampla defesa, e ainda fortalece a proteção dos direitos humanos salvaguardados pela tutela penal, deva ela ser preservada pelos tribunais brasileiros e defendida pela jurisprudência do STF.

deixe sua opinião