Donald Trump passará algumas horas desta semana na Normandia, onde, há 75 anos, em 6 de junho, nas palavras memoráveis de Ronald Reagan, "os aliados se ergueram e lutaram contra a tirania, em uma missão sem paralelo na história humana". Porém, ao contrário de Reagan, Trump terá trabalho para convencer os parceiros europeus atuais de que os EUA de hoje estariam dispostos a se comprometer a realizar tal empreitada.

Será que vai ao menos tentar? Afinal, esse é um presidente que não conseguiu elaborar uma resposta coerente quando, às vésperas da cúpula da Otan, no ano passado, o apresentador da Fox News Tucker Carlson lhe perguntou por que seu filho deveria ir a Montenegro para defendê-lo. "Entendo o que você quer dizer. Eu me faço a mesma pergunta. Montenegro é um país minúsculo, de gente muito forte. Que pode se tornar agressiva e então, meus parabéns, você está na Terceira Guerra Mundial", foi a resposta.

Isso não poderia estar mais distante da justificativa eloquente de Reagan para o sacrifício de milhares de jovens no Dia D, que levou o público às lágrimas nas comemorações de 6 de junho de 1984. Discursando sobre o rochedo de Pointe du Hoc, o mesmo que os fuzileiros do Exército escalaram heroicamente sob uma saraivada de balas há 75 anos, Reagan tinha uma resposta clara à pergunta: "Por quê? Por que vocês fizeram o que fizeram?", que fez, retoricamente, aos veteranos sentados à sua frente. "Os homens da Normandia acreditavam em lutar por toda a humanidade", proclamou. "Vocês sabiam que há certas coisas pelas quais vale a pena morrer. Por um país, pela democracia." Para Reagan, as praias normandas foram "o lugar onde o Ocidente se manteve unido".

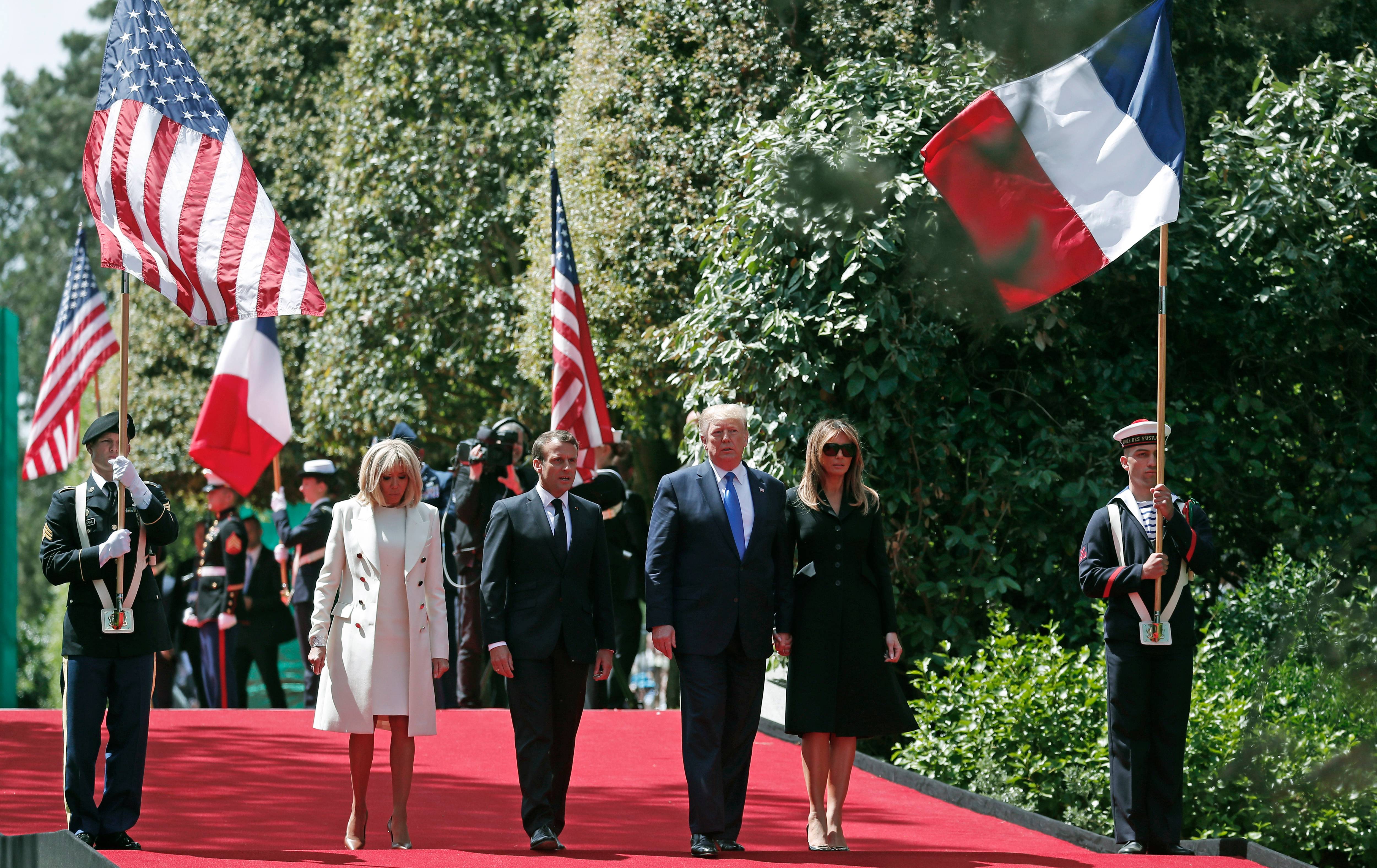

Épocas diferentes, presidentes diferentes. Hoje, o próprio conceito de Ocidente está sendo questionado. Em 5 de junho, em Portsmouth, na Inglaterra, e na Normandia, no dia seguinte, Trump homenageou a operação aliada que libertou a Europa. E a seu lado estavam dois líderes europeus que sofreram na pele seu estilo pouco ortodoxo de conduzir a política externa – nem sempre para melhor.

França e EUA devem se unir para defender a liberdade e a democracia

Sem dúvida, Trump faz parte do calvário de Theresa May como primeira-ministra, cargo que ela deixará em breve. Nenhum presidente norte-americano foi tão aberta e insistentemente hostil a um líder britânico como Trump tem sido com May, a quem ele humilhou vezes sem conta enquanto o país dela passava por um exame de consciência doloroso em relação a seu próprio futuro. Enquanto o Reino Unido, dividido, se preparava para se separar da Europa, o pilar mais forte no qual sempre se apoiou, os EUA, tratou o país como se fosse um parceiro menor. Se o desembarque das forças americanas-britânicas-canadenses na Normandia pode ser considerado o início da era da ordem mundial anglo-americana, a infeliz coincidência do Brexit e do trumpismo simbolizará seu fim.

O francês Emmanuel Macron, por outro lado, ainda está tentando se encontrar na relação complexa com um presidente norte-americano que ele tentou – e não conseguiu – conquistar, mas com quem mantém um diálogo. Os dois se falam regularmente por telefone, de acordo com ambas as assessorias. E voltaram a fazê-lo no mês passado, depois que as forças especiais francesas libertaram quatro reféns, incluindo uma norte-americana, mantidos por um grupo jihadista em Burkina Faso. Dois oficiais franceses perderam a vida na operação, realizada com a ajuda de informações fornecidas por drones americanos. Esse é um dos paradoxos da relação franco-americana: os dois líderes podem não concordar em questões cruciais como a mudança climática, o Irã ou o comércio, mas a cooperação de suas forças militares, principalmente o setor antiterror, é intensa e impecável. E a defesa é um dos poucos aspectos unânimes na França.

Essas são as cartas que Macron guardou na manga para usar em 6 de junho. O líder de 41 anos, que pessoalmente nunca viveu uma guerra, mas respeita e preserva a história, precisa de um argumento convincente para unir seu país dividido; nesse aspecto, vem tentando criar uma nova narrativa nacional que se encaixe em sua ambição de reforçar a integração europeia. Em novembro de 2018, ele usou o centenário do armistício que encerrou a Primeira Guerra Mundial para esse fim, e tentou novamente no aniversário do Dia D, enfatizando o papel da resistência francesa no desembarque aliado.

Essa é a abordagem gaullista. Charles de Gaulle, que organizou a Resistência Francesa em Londres, em 1940, e conseguiu assumir o comando da libertação de Paris, em 1944, se recusou a participar das cerimônias comemorativas do "desembarque anglo-saxão" como chefe de Estado francês, em 1964. Sua própria narrativa nacional fora convencer seus conterrâneos do papel crucial que a Resistência teve em sua libertação da ocupação nazista. Foram necessários outros 20 anos para que um presidente francês, François Mitterrand, se unisse a Ronald Reagan acima da praia de Omaha.

Reagan foi elegante o bastante para mencionar a "luta valorosa" da Resistência, que "tanto fez para alijar o inimigo e facilitar o avanço dos exércitos de libertação". Os historiadores sabem, é claro, que o fator determinante foi a mobilização em massa das forças aliadas. E os franceses participaram do Dia D: o Comando Kieffer, liderado por Philippe Kieffer, oficial da Resistência, desembarcou na Praia Sword e sofreu grandes perdas, mas contava apenas com 177 homens.

Rodrigo Constantino: O furacão Farage e a destruição do centro na Europa (publicado em 6 de junho de 2019)

Leia também: A política de blocos e seus dilemas (artigo de Jorge Fontoura, publicado em 31 de maio de 2019)

Em 6 de junho, durante as poucas horas que passou com Trump em Colleville-sur-Mer, Macron entregou a Legião de Honra a cinco veteranos americanos e expressou a eterna gratidão da França a eles. Mas também fez questão de se reunir com os dois veteranos franceses do Comando Kieffer, de 100 e 97 anos, e de visitar o presídio em Caen onde os alemães executaram mais de 80 membros da Resistência, em 6 de junho de 1944. "Os franceses têm de saber quanto devemos a esses heróis. Esse espírito de resistência faz parte integral do que é ser francês", observou um funcionário do Palácio do Eliseu. E "ser francês" é algo que Macron decidiu redefinir, a ponto de chamá-la de "a arte de ser francês".

Há outra mensagem que o presidente quer transmitir ao se reunir com seu difícil, mas essencial, parceiro americano nesta ocasião histórica. O Dia D, a seu ver, foi uma das bases da ordem multilateral; França e EUA devem se unir para defender a liberdade e a democracia. Entretanto, nestes tempos de incerteza, os franceses devem ter consciência de que também têm de depender de suas próprias forças. A mesma mensagem se aplica ao novo monumento franco-britânico, que Macron inaugurou em 6 de junho com May: apesar do Brexit, os militares franceses fazem questão absoluta de que os colegas britânicos se mantenham na órbita europeia, o mais perto possível.

E aqui há ironia: em 1956, França e Reino Unido sofreram uma derrota política humilhante no Oriente Médio, nas mãos de um presidente americano, depois de tentarem, juntos, recuperar o Canal de Suez, nacionalizado pelo Egito. Londres e Paris aprenderam diferentes lições do triste episódio: dali em diante, o Reino Unido seria o aliado mais fiel dos EUA. Dois anos mais tarde, a França levou De Gaulle de volta ao poder e seguiu seu próprio caminho, aliada, mas não alinhada.

Hoje, perplexos com a liderança americana, os franceses invocam as lembranças da Segunda Guerra Mundial para impedir que os amigos britânicos se afastem demais.

Sylvie Kauffmann é diretora editorial e ex-editora-chefe do jornal Le Monde.

The New York Times Licensing Group – Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times.