O mercado de trabalho começou a se recuperar da recessão por volta de 2017. Mas nem parece. A retomada é tão lenta que o desemprego – a face mais dramática das dificuldades econômicas do país – ainda continua perto das máximas históricas. E por enquanto não dá sinais de que vá cair para valer tão cedo: algumas projeções indicam que ele continuará acima de 10% até os primeiros anos da próxima década. Seria péssimo para Jair Bolsonaro, uma vez que a aprovação de qualquer governo está sempre muito ligada ao desempenho da economia e, em especial, às condições de emprego e renda.

Os indicadores do mercado de trabalho divulgados nos últimos meses são bons à primeira vista, mas não tão animadores quando observados em detalhe. Tanto que começam a aparecer previsões de que a taxa de desocupação pode até subir neste ano, em comparação à média de 2018. Até pouco tempo atrás, era unânime a aposta de um recuo nesse indicador.

Os gráficos que acompanham este texto, preparados pelo infografista Guilherme Storck, da Gazeta do Povo, ajudam a explicar esse cenário.

Comecemos pelos dados da Pnad Contínua, pesquisa feita pelo IBGE a partir de entrevistas em 211 mil domicílios do país. Os mais recentes mostram que a quantidade de pessoas ocupadas aumentou na média do trimestre fevereiro-março-abril, tanto em relação ao trimestre móvel imediatamente anterior (janeiro-fevereiro-março) quanto em relação ao mesmo período de 2018.

O resultado reverte uma sequência de quedas na ocupação observada no início do ano. Mas, vale dizer, tanto a redução no primeiro trimestre quanto a retomada em abril refletem, em parte, fenômenos sazonais. Quer dizer, é esperado que isso aconteça nessas épocas.

Segundo o IBGE, o total de ocupados chegou a quase 92,4 milhões no trimestre encerrado em abril, número mais alto desde dezembro. São quase 2 milhões de pessoas a mais que em igual período de 2018. Entram nessa conta todos os que estão trabalhando de alguma maneira: com carteira assinada ou não, no setor público e no privado, empregadores, autônomos, domésticos e outros.

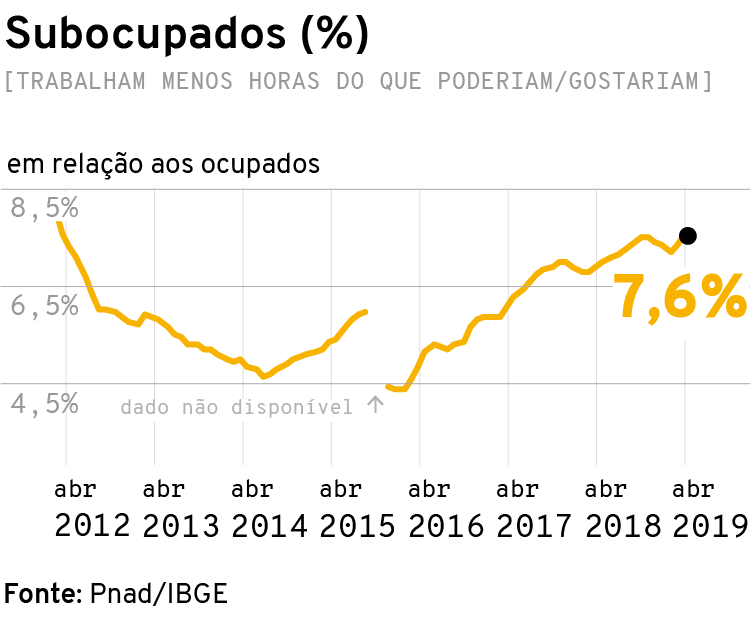

A qualidade das ocupações, no entanto, piorou. A mesma pesquisa revela que o número dos chamados “subocupados” está crescendo. Em um ano, a quantidade de pessoas que trabalharam menos horas do que poderiam aumentou em 745 mil, chegando a 7 milhões no trimestre encerrado em abril. É o segundo pior resultado da série histórica, inferior apenas ao apurado na primeira divulgação, lá em 2012.

Assim como o número absoluto, a proporção de subocupados também aumentou: agora 7,6% dos ocupados estão trabalhando menos do que poderiam. Esse também é o segundo pior dado já registrado pela Pnad.

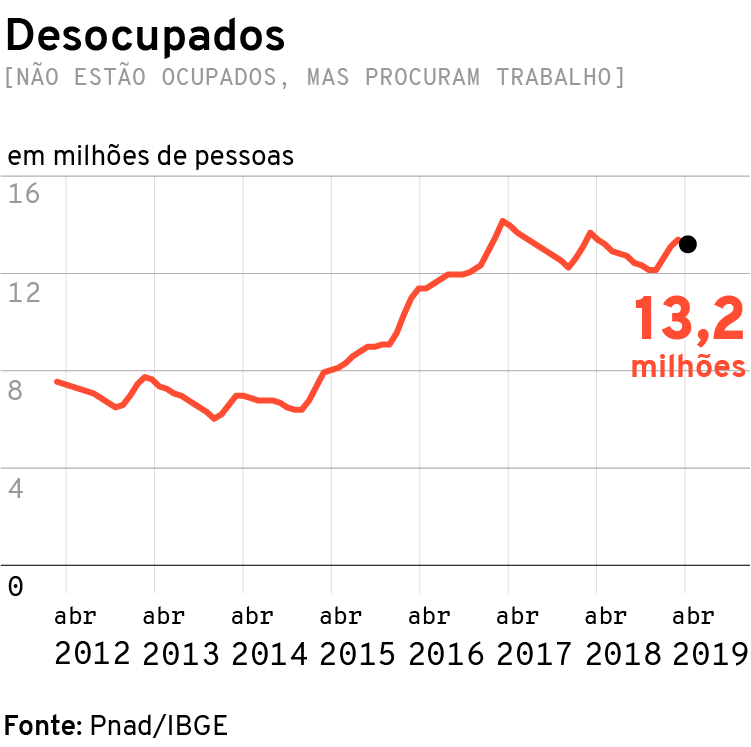

Uma boa notícia é que o número de desocupados – aqueles que estão à procura de trabalho, informalmente chamados de desempregados – voltou a cair no trimestre encerrado em abril, após três altas seguidas, para pouco menos de 13,2 milhões de pessoas. Mas foi uma queda muito discreta. Ao longo de um ano, esse exército diminuiu em apenas 184 mil pessoas.

Quer dizer: um aumento de 2 milhões no total de ocupados ao longo de um ano se converteu em uma queda de menos de 200 mil na quantidade de desocupados. Sinal de que não há vaga – nem mesmo informal – para boa parte dos que estão chegando ao mercado de trabalho.

No mesmo intervalo de 12 meses, a taxa de desocupação, mais conhecida simplesmente como “desemprego”, baixou de 12,9% para 12,5% da força de trabalho, segundo a Pnad.

É ótimo que essa porcentagem diminua. O problema que ela está caindo muito devagar e, por isso, continua alta demais. Hoje o desemprego está muito mais perto de seu pior momento (o pico de 13,7% registrado em março de 2017) que de sua melhor fase (esteve abaixo de 7% em várias ocasiões entre 2012 e 2014, chegando ao mínimo de 6,2% em dezembro de 2013).

Essa lentidão, somada aos péssimos números da atividade econômica (o PIB encolheu 0,2% no primeiro trimestre, na primeira queda após dois anos), já provoca revisões nas estimativas para o desemprego.

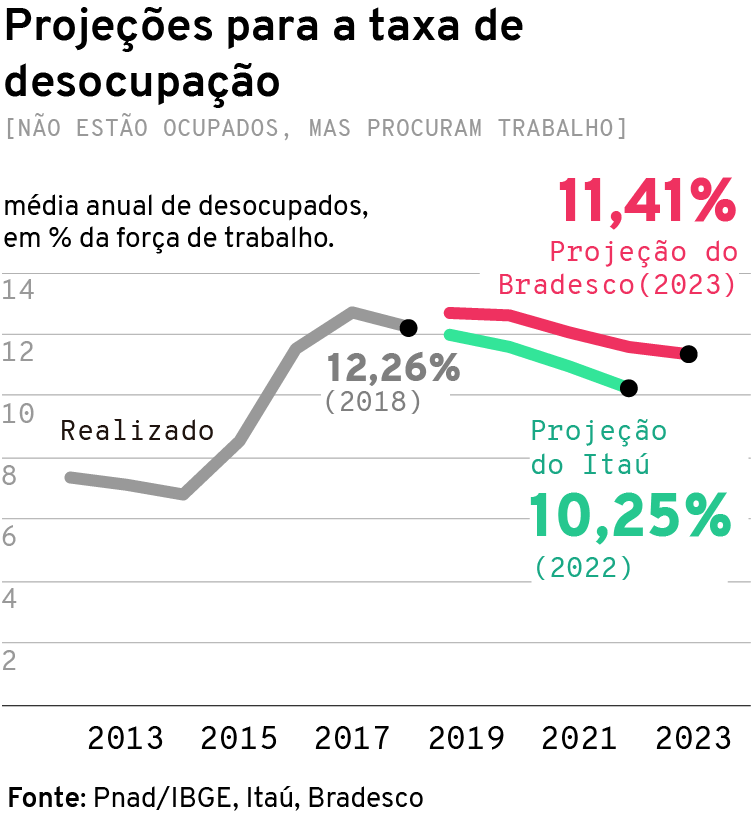

Os departamentos econômicos dos dois maiores bancos privados do país, por exemplo, já esperavam que a taxa de desocupação fosse ficar acima de 10% pelo menos até 2022. A novidade é que o Bradesco passou a projetar um aumento no índice deste ano. Segundo os cálculos do banco, a taxa média, que foi de 12,3% em 2018, deve subir para 12,7% em 2019, retornando aos patamares de 2017. Mais otimista, o Itaú ainda espera que a taxa de desocupação encerre este ano em 12%, em média.

Os dois bancos acreditam que o desemprego cairá de 2020 em diante. Mesmo assim, confirmadas as expectativas deles, nos primeiros anos da próxima década a taxa continuará acima dos níveis registrados até 2015. Para o Itaú, em 2022 – quando serão realizadas as próximas eleições presidenciais – a desocupação média será de 10,2%. O Bradesco espera índice ainda maior, de 11,6% em 2022 e 11,4% no ano seguinte.

Um indicador especialmente ruim é o do chamado desalento. Em toda a série histórica da Pnad, nunca houve tanta gente sem esperança de encontrar trabalho.

O número de pessoas que desistiram de procurar emprego chegou a 4,9 milhões no trimestre encerrado em abril, o equivalente a 7,5% da população que está fora da força de trabalho. Tanto o número absoluto quanto o relativo são recordes.

Observando especificamente o mercado formal, isto é, os empregos com carteira assinada, os números são positivos. Mas, como já vimos no caso da Pnad, estão muito abaixo do ideal, porque a velocidade da retomada é baixa.

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o país criou 294 mil empregos formais de janeiro a abril, já descontadas as demissões. Os tempos de destruição de vagas – em 2015 e 2016, houve mais desligamentos que contratações – parecem ter ficado para trás. Os resultados deste ano, no entanto, estão abaixo dos observados no primeiro quadrimestre de 2018 (311 mil).

Quando se inclui na conta os dados que as empresas enviaram ao governo fora do prazo, chega-se a 314 mil novas vagas nos quatro primeiros meses de 2019 e 375 mil em igual intervalo de 2018, conforme o gráfico abaixo:

Até o início da recessão, era comum o país gerar mais de 500 mil empregos nessa mesma época do ano. De 2004 a 2014, a média de contratações de janeiro a abril, já descontadas as demissões, foi de quase 750 mil.

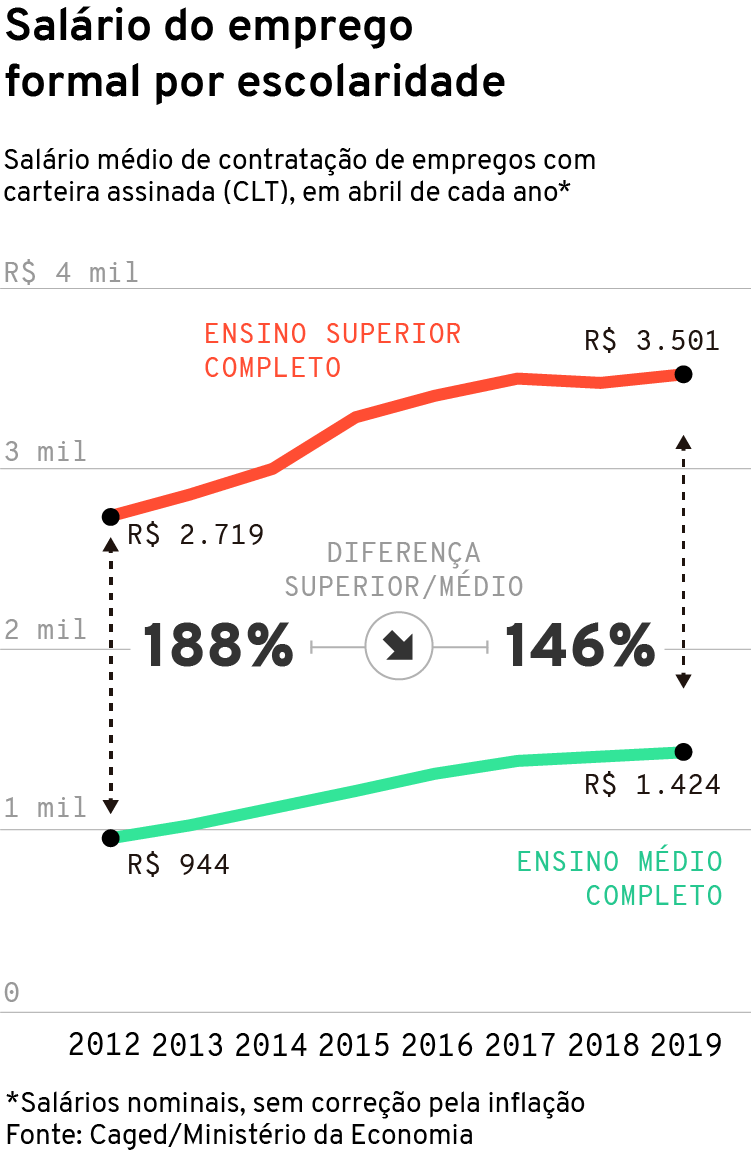

Os dois gráficos a seguir mostram como evoluiu a remuneração dos trabalhadores nos últimos anos, com dois recortes bem específicos. Em ambos, as notícias não são exatamente boas.

O primeiro foi elaborado a partir da base de dados do Caged. Ele mostra o salário médio de contratação de empregos formais (CLT) em abril de cada ano, para trabalhadores com ensino superior e ensino médio. E revela que a diferença entre eles – isto é, o quanto um profissional com diploma universitário ganha a mais que alguém que não frequentou uma faculdade – é cada vez menor.

Em 2012, a vantagem do mais graduado era de 188%. Quer dizer, ele ganhava quase o triplo do trabalhador com ensino médio. Em 2019, esse “prêmio” é de 146%, ou aproximadamente 2,5 vezes. É um movimento sutil, mas contínuo, praticamente sem interrupções ao longo desta década.

Trata-se de um indício de que a economia brasileira tem dificuldade para gerar vagas que exijam qualificação mais alta. A demanda – e isso vem desde antes da recessão – está cada vez mais concentrada em trabalhadores de média ou baixa capacitação.

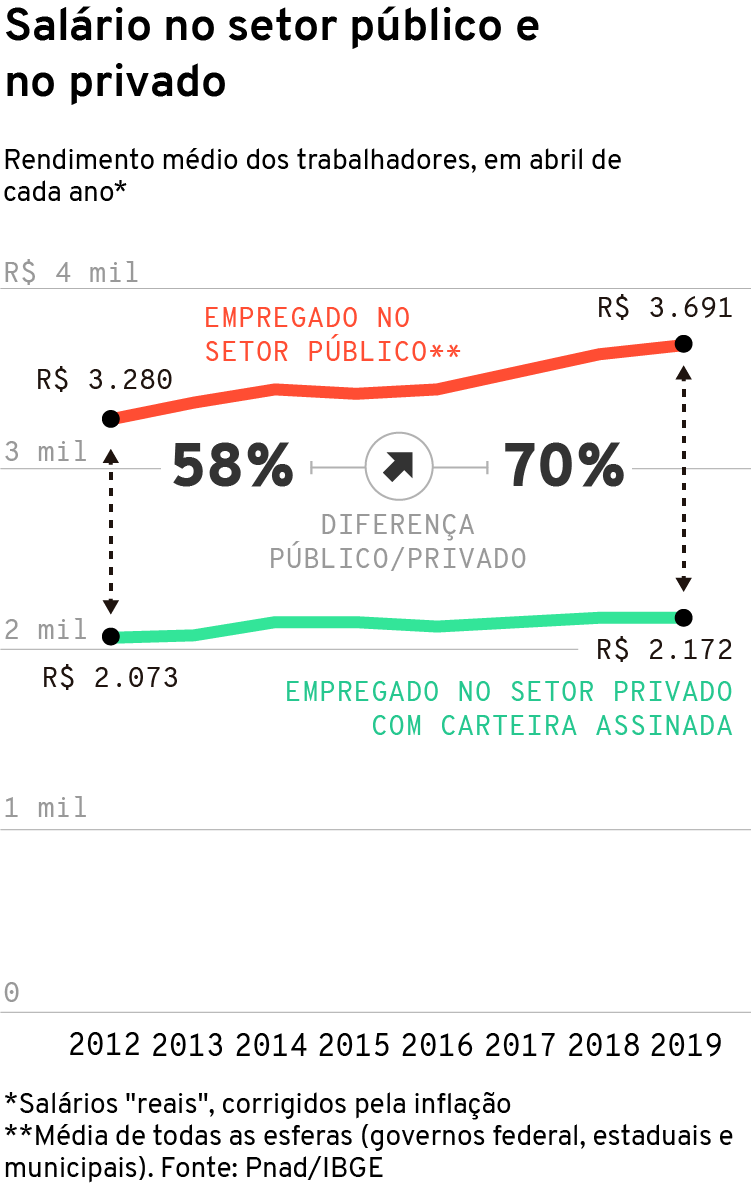

O outro gráfico, abaixo, apresenta os rendimentos médios de servidores públicos – da União, estados e municípios – e de trabalhadores contratados pelo setor privado, com carteira assinada.

E a diferença entre uns e outros nunca foi tão grande. Em abril deste ano, o funcionário público estava ganhando, em média, 70% mais que o celetista do setor privado. No início da série histórica da Pnad, em 2012, a vantagem era de 58%.

Como se vê, a situação delicada das contas públicas em todos os níveis de governo não impediu que, nesses sete anos, o funcionalismo tenha conseguido elevar seus rendimentos em 13%, em média, já descontada a inflação. No setor privado, o ganho real foi de apenas 5%.