Ouça este conteúdo

De novo, meu assunto será o calendário. Segundo vimos argumentando nessa coluna, calendários são indispensáveis para unir pessoas, comunidades e civilizações inteiras. Na tradição judaico-cristã os calendários nos ajudam a relembrar o “grande tempo”, o tempo sagrado, dos grandes atos de Deus na história, e conectá-lo com as nossas rotinas e rituais diários, semanais e anuais.

Charles Taylor argumenta, em Uma Era Secular, que a modernidade realizou um grande “expurgo do tempo”, cortando a ligação entre o tempo comum e o tempo sagrado. E com isso o tempo pode ser maximamente explorado pela fé no progresso humano e pelas forças do capital e do Estado, a Novus Ordo Seculorum. O clímax disso foi, como sabemos, a fracassada tentativa dos revolucionários franceses de abolir o calendário cristão. Esse fracasso foi o primeiro de muitos, e o moderno expurgo do tempo nunca se completou; uma parcela significativa da cultura ocidental ainda vive sob a verdadeira e definitiva ordem dos séculos: a Nova Criação introduzida pela ressurreição de Cristo e relembrada na Páscoa, que acabamos de celebrar.

Mas foi agora mesmo, em pleno período pascal, que minhas meditações sobre fé e temporalidade me arrastaram para universos pagãos. Estando já há alguns dias em viagem no Reino Unido, aproveitei um pulo em Londres para visitar a nova exposição sobre “O Mundo de Stonehenge” no Museu Britânico. E a exposição conta essa história intrigante de uma era particular que emerge durante o Neolítico, com grandes assentamentos agrícolas substituindo o comportamento nomádico dos coletores, antes mesmo da chegada das ferramentas de metal. Esse mundo que emergiu ali precisava, entre outras coisas, de uma ponte entre o céu e a terra, ou o que já chamamos aqui de Cosmópolis.

O moderno expurgo do tempo nunca se completou; uma parcela significativa da cultura ocidental ainda vive sob a verdadeira e definitiva ordem dos séculos: a Nova Criação introduzida pela ressurreição de Cristo e relembrada na Páscoa

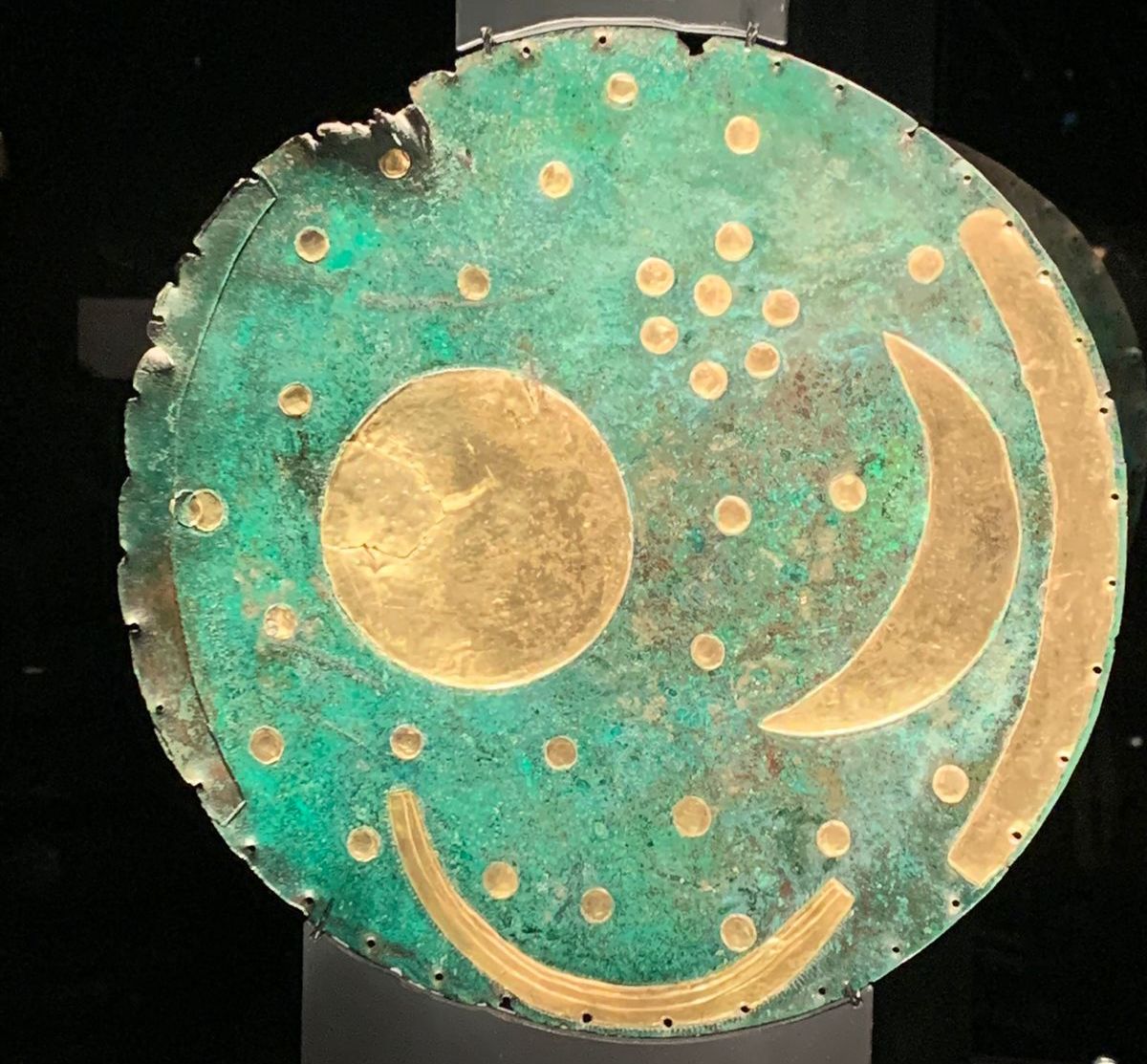

Foi deste mundo que chegou a nós o fabuloso Disco Celeste de Nebra, o mais antigo mapa celestial preservado do mundo, com mais de 4 mil anos. Qual seria o ponto de esses antigos construírem mapas celestes? Mais do que orientação física, eles serviam para a construção de calendários, por meio dos quais a adoração, a agricultura e os engajamentos sociais poderiam ser sincronizados. A civilização nasce assim, com a sincronização e da ressonância do céu, da terra e dos homens.

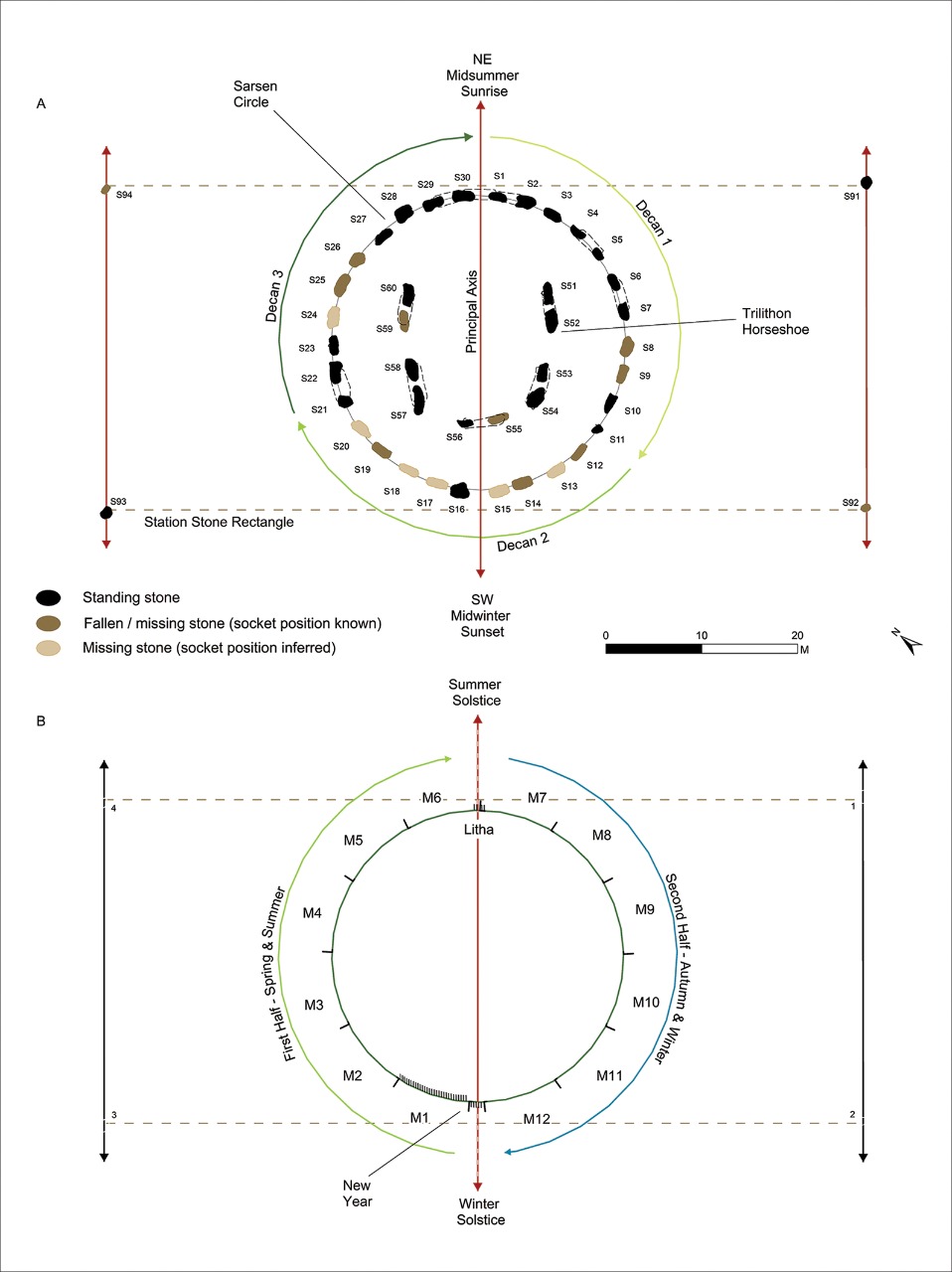

Mas meu interesse pelo fenômeno de Stonehenge foi despertado um pouco antes da exposição no British Museum. Uma nova teoria sobre o propósito dessa composição megalítica foi proposta no mês passado pelo arqueólogo Timothy Darvill, da Universidade de Bournemouth, no Reino Unido. Seu artigo, Keeping time at Stonehenge (“Marcando o tempo em Stonehenge”), foi publicado na revista Antiquity e reverberado por diversos órgãos de divulgação, como a revista New Scientist.

A composição megalítica de Stonehenge, na planície de Salisbury em Wiltshire, sul da Inglaterra, foi levantada em algum ponto entre 2620 a.C. e 2480 a.C. por uma cultura neolítica, transformando e expandindo uma composição anterior (o “estágio 1”), e sua função principal é ainda incerta. Há evidência de assentamentos grandes na área, com até mil residências, e de extensivo uso do local como cemitério, por um longo período. Concorda-se que o local tinha grande importância religiosa, mas a questão é discernir com mais precisão sua finalidade. Seria um local de passagem para os mortos?

Segundo Tim Darvill, a Stonehenge “estágio 2”, como nós agora a conhecemos, seria principalmente para os vivos. A composição seria na verdade um calendário solar monumental, destinado a ordenar a contagem do tempo para os povos que o construíram.

A tese de que Stonehenge faria parte de algum tipo de calendário não é absolutamente nova, e já havia emergido no princípio do século 20, mas as teorias anteriores falhavam em correlacionar adequadamente a estrutura do monumento com seus calendários hipotéticos. Os estudos de Darvill e de outros arqueólogos, no entanto, trouxeram à tona detalhes antes desconsiderados e os unificaram numa explicação simples e elegante da estrutura do monumento.

Stonehenge é basicamente um anel de 29,6 metros de diâmetro, com 30 grandes pedras de arenito azuis de até 7,3 metros de altura, espaçadas entre si de modo regular, em três grupos de dez. As pedras não estão todas de pé, e algumas desapareceram, mas as marcas dos seus buracos foram identificadas. O anel é dividido por um eixo imaginário, que pode ser identificado pelo espaçamento um pouco maior entre as pedras pelas quais ele corta o círculo. Daí as pedras serem contadas a partir desse eixo: ele passaria entre as pedras S1 e S3, do lado nordeste, e entre as pedras S15 e S16, do lado sudoeste.

Há, além disso, os cinco trilitons: composições de duas grandes pedras verticais com uma terceira pedra horizontal, deitada sobre elas como um teto. Quatro trilitons estão mais ou menos alinhados com o eixo central, mas o quinto está em posição perpendicular, próximo à passagem sudoeste, sendo atravessado por esse eixo. Finalmente, temos ainda quatro pedras mais externas, compondo um grande retângulo contendo o círculo e com os lados menores alinhados com o eixo.

Pois bem; a tese de Darvill é de que o monumento é um grande calendário solar perpétuo. As 30 pedras representam 30 dias, e 12 contagens do círculo completariam 360 dias. O eixo central corresponderia precisamente ao nascer do Sol no solstício de verão e ao pôr do Sol do solstício de inverno, dividindo o ano em duas grandes metades. No solstício de inverno, quando o Sol chega ao ponto mais distante e inicia o seu “retorno”, ele brilharia diretamente através do quinto trílito, alinhado com o eixo central, que funcionaria como um portal.

Mas o que dizer dos cinco dias faltantes para os 365 dias do ano? Darvill argumenta que essa seria a função dos cinco trilitons. Juntos, eles comporiam um pequeno “mês” intercalado, uma prática comum em calendários antigos, como o calendário solar egípcio. Essas datas complementares no calendário egípcio eram denominadas dias epagnomenais, os “dias que não são dias”, dedicados a divindades de grande importância. Finalmente, as quatro pedras do retângulo dariam conta dos anos bissextos, acrescentando um dia a mais na contagem anual quando necessário.

VEJA TAMBÉM:

Mas por que o calendário solar? Darvill argumenta que, para fins agrícolas, tendo em vista as estações, o calendário solar é mais útil que o calendário lunar. Fazendeiros do Neolítico tiram maior proveito dele. Os próprios locais podem tê-lo inventado independentemente, mas ele sugere a possibilidade de esse calendário ter sido trazido do Crescente Fértil para o noroeste da Europa.

Em todo caso, não se trataria apenas de agricultura. As culturas festivas europeias, com suas raízes imemoriais, estão todas diretamente ligadas às estações, mas também vinculam mitos e narrativas importantes a elas, correlacionando o céu, a terra e a memória do povo. As evidências de assentamentos e de peregrinações, sejam religiosas ou comerciais, indicam também que Stonehenge era um importante entreposto, um centro de significado cultural e de poder político. E no centro de tudo, é claro, estava a religião. Afirma Darvill:

“Em Stonehenge, um novo interesse no ciclo do sol, no fim do terceiro milênio a.C., pode ter substituído as antigas ideologias lunares, uma transição fisicamente visível no desvio oriental de cinco graus no terreno do estágio 1 de Stonehenge para o eixo principal (solsticial) do estágio 2... Combinando o ciclo solar e o ciclo natural da vida de forma monumental, os dias, semanas, meses e anos serviam para estruturar os ciclos rituais de responsabilidade e de obrigação.”

Uma ordem de temporalidade torna possível a sincronização e a ressonância entre as pessoas, entre comunidades, entre o céu e a terra. Ela permite que as pessoas concordem sobre suas ordens de prioridades e sincronizem seus gestos, sua atenção e sua imaginação

Nesse ponto Darvill se afastou de outros intérpretes que misturaram os marcadores temporais de Stonehenge 1 e Stonehenge 2. O que acontece, na passagem do primeiro para o segundo estágio, parece ser uma revolução que, entre outras coisas, foi também religiosa, afirmando a centralidade do Sol. Se esse foi mesmo o caso, a transição do calendário lunar para o solar unia a nova técnica agrícola e o modo de sociedade apropriado a ela com uma nova leitura do céu e uma nova mitologia. E tudo isso estaria implícito no novo calendário.

Mas por que calendários seriam tão significativos? Aqui retomo o ponto da sincronização. Uma ordem de temporalidade torna possível a sincronização e a ressonância entre as pessoas, entre comunidades, entre o céu e a terra. Ela permite que as pessoas concordem sobre suas ordens de prioridades e sincronizem seus gestos, sua atenção e sua imaginação, não apenas comportamentalmente, mas emocionalmente, eticamente e espiritualmente. Um calendário-padrão monumental funciona como um maestro em uma orquestra ou, mudando a metáfora, uma ossatura espiritual para uma civilização.

Todo universo tem a sua temporalidade. O mundo do secularismo moderno tem a sua, assim como o mundo dos hebreus e o das comunidades cristãs. Em Gênesis 1-3 encontramos a história de Deus criando o primeiro dia, colocando no céu os astros, para governar o tempo e a estações, e estabelecendo a primeira semana de sete dias, incluindo o Sábado, o dia de descanso. Deus cria um mundo e, junto com ele, um ritmo. Esse mundo-ritmo é o contexto para o trabalho basicamente agrícola do homem no Éden, o Paraíso. Se, como argumenta Denis Alexander, um dos líderes do moderno diálogo de cristianismo e ciência, Adão fora um “fazendeiro do Neolítico”, ele foi um fazendeiro muito diferente dos adoradores do sol e da lua. No seu calendário havia um dia para lembrar que o Deus único, Criador do céu e da terra, fez todas as coisas boas, ficou satisfeito e descansou de sua obra. E essa lembrança seria o modelo e o fundamento de todo o seu trabalho no mundo.

A temporalidade bíblica e, assim, judaico-cristã, não foi estabelecida em um lugar físico, como foi o caso de Stonehenge, mas existe incorporada em uma grande narrativa que ordenava a experiência temporal. O “monumento” temporal dos cristãos é um conjunto de ritmos, rotinas e rituais construídos a partir da história do Evangelho.

A temporalidade moderna vem nos deixando a todos doentes no corpo e na alma. No tutano dos ossos nós todos sabemos que ela não pode ser definitiva. A “Nova Ordem dos Séculos” já ficou velha

Os modernos também têm suas versões modernas de Stonehenge; trata-se do grande castelo ideológico do progresso, que ordena as temporalidades econômicas, tecnocientíficas e políticas. O mito do progresso estabeleceu uma temporalidade revolucionária e acelerada, que tentou incorporar e então subverter a temporalidade cristã, e que se projeta nas agendas pessoais de cada indivíduo contemporâneo. Mas a temporalidade moderna vem nos deixando a todos doentes no corpo e na alma. No tutano dos ossos nós todos sabemos que ela não pode ser definitiva. A “Nova Ordem dos Séculos” já ficou velha.

Penso que um dia essa temporalidade moderna se ajoelhará diante de Cristo; como nos tempos de São Patrício, quando os celtas reconheceram que o crucificado reinava sobre o próprio disco solar que eles costumavam adorar. Um dia, como nos avisou Paulo, todo joelho se dobrará, e todo calendário se reajustará.

E aqui alcanço minha conclusão difícil, mas óbvia: quem quiser levar a sério a fé pascal precisará reajustar seus relógios e seus calendários e viver, pacientemente, neste mundo e neste tempo, a partir de outro tempo.

Conteúdo editado por: Marcio Antonio Campos