11 de janeiro de 1928. Tarsila do Amaral chama Oswald de Andrade para dar um pulo em seu estúdio, na rua Barão de Piracicaba. Assim que ele chega é levado até um quadro recém-pintado – é o seu presente de aniversário. Maravilhado com aquilo que vê, passa um bom tempo fazendo comentários entusiasmados, mas nenhum deles chega ao ponto de satisfaze-lo como uma explicação para o que estava sentindo.

A certa altura pede ajuda. Acha Raul Bopp por telefone e convoca-o para o estúdio. O encantamento é maior ainda. Juntamente com Tarsila vai afinando ideias. A certa altura os dois escritores resolvem que aquela imagem tinha força suficiente para ser o símbolo de um movimento a ser criado. Concordam com uma ideia: era coisa selvagem, coisa com a força do mato.

Tarsila então se lembra de um presente de seu pai: a “Arte da Língua Guarani”, dicionário e gramática escrita pelo jesuíta Antonio Ruiz de Montoya. Foi busca-lo numa estante e os três começaram a buscar uma palavra na definição de um autor que conhecera a fundo os nativos – e fora um dos mais eficientes inimigos da antropofagia, numa história que merece ser contada.

Ruiz de Montoya era um nativo do Peru. No início do século XVII foi designado por sua ordem para ser missionário no Paraguai. Começou estudando a “Arte de Gramática da Língua mais Usada na Costa do Brasil”, escrita cinquenta anos antes por José de Anchieta – um tratado sobre o nhengatu, uma espécie de latim que permitia a comunicação entre todos os grupos tupi e guarani do continente.

Já em seu período de estudos deve ter tomado conhecimento de um projeto muito caro aos jesuítas portugueses. Em 1553 o superior Manuel da Nóbrega estava em Santo André (o colégio de São Paulo, que depois daria nome à vila, não havia sido fundado). Por ali passou o alemão Ulrich Scmidl, vindo desde Assunção do Paraguai pelo continente adentro.

As informações dadas pelos viajantes levaram o padre a imaginar que os guarani paraguaios seriam muito melhores cristãos que os tupi de São Paulo. Escreveu uma carta ao rei pedindo autorização para deixar o local em que estava e se embrenhar no continente – possivelmente com o grupo que trouxera o soldado alemão para o litoral. A primeira resposta foi negativa; ele insistiu com seus superiores e o governador. Nada. Teve de desistir.

Fica a pergunta: mas quem mandava no padre, o rei ou o Vaticano? A resposta hoje seria indubitável: o Vaticano. Mas no Portugal do século 16 era ainda mais escorreita: o rei e ponto final.

Estranho? Na pobreza de conhecimentos que é a História do Brasil pouca gente sabe que, ao longo de quase cinco séculos os reis de Portugal foram os chefes do culto católico no Brasil. Tudo começou no distante ano de 1416, quando o infante d. Henrique recebeu do papa uma benesse: o comando da Ordem de Cristo. Esta ordem vinha a ser a continuadora direta da Ordem dos Templários: quando foi extinta em 1307 o rei português Dom Dinis entendeu a ordem a seu modo: chamou o superior em Portugal, combinou uma troca de nomes que só valeria em seus domínios e manteve os templários com tudo que tinham antes.

Este “tudo” incluía desde o grande convento de Tomar até uma série de empreendimentos como estaleiros e frotas navais. Pouca coisa se conhece de fato, mas uma vasta literatura portuguesa mostra que possivelmente ex-templários perseguidos encontraram abrigo em Portugal. Tesouros de toda espécie, do ouro aos relatos de Marco Polo (sobrinho de um grão-mestre templário, que teve seu livro sobra a viagem à China difundido pela primeira vez em terras lusitanas).

Seja qual for o grau de realismo desses textos, parece bem razoável imaginar que a Ordem de Cristo seria uma instituição adequada para um jovem desejoso de conceber um projeto de grande envergadura comandar. Ainda mais quando se sabe que o projeto era o de contornar a África por mar e chegar à Índia. A continuidade da ordem ajuda a entender uma série de dúvidas sobre o projeto: de onde viria a informação? Quem saberia dos caminhos?

O mais intrigante aconteceria dois anos depois. Em 1418 o papa Martinho V editou a bula Sane Charissimus. Por ela definia o projeto como uma cruzada – o que queria dizer muita coisa. Em primeiro lugar, transformava o infante que comandaria a cruzada em chefe da Igreja nos territórios que conquistasse. Neles seria como um papa, organizando a administração clerical, cobrando os dízimos e chefiando a hierarquia.

Os extensos poderes de administrar a Igreja nos territórios a serem conquistados formavam um instituto chamado Padroado. Por causa desses poderes os reis de Portugal puderam modelar a seu gosto próprio e exclusivo a composição do clero brasileiro, inclusive as ordens regulares (franciscanos, jesuítas, tec.). Desde o primeiro momento privilegiaram os jesuítas dando subsídio direto a seus colégios e conventos. Com isso os padres desta ordem não dependiam de esmolas ou doações para sobreviver – enquanto os demais tinham de batalhar fiéis dispostos a colaborar.

Mas, por causa desses mesmos poderes, os reis moldavam a atuação do clero segundo seus objetivos estratégicos. Para manter todo o clero sob controle do governador geral e evitar rusgas com os vizinhos espanhóis não só impediram que Manuel da Nóbrega fosse ao Paraguai como criaram uma política que durou séculos: os jesuítas não puderam nunca viver com os índios em seus territórios; somente podiam catequizar nas vilas, ao lado dos moradores.

(Ah, sim. O Padroado vigorou no Brasil até 1891. Foi o primeiro ministro da Justiça do regime republicano, Campos Salles, o homem que entregou de volta ao Vaticano a administração da igreja – algo essencial para o regime de separação total entre Estado e religião que passou a viger no país. Só depois disso os padres brasileiros passaram a obedecer ao papa.)

Antonio Ruiz de Montoya pôde realizar o sonho de Manuel da Nóbrega e José de Anchieta – mas setenta anos depois deles. O longo intervalo deveu-se aos monarcas de Castela. Embora com poderes menores, os reis espanhóis também obtiveram seu Padroado. Por causa dele, a organização da igreja na América hispânica seguiu outro caminho: dominicanos e franciscanos ganhavam subsídios reais, enquanto os jesuítas tinham de se virar com doações e esmolas. Como resultado os jesuítas nunca conseguiram ir muito além de uns poucos conventos e colégios. Sendo muito caras, as tentativas de conversão de nativos eram todas de franciscanos.

Com a ascensão de Felipe III, em 1598, tudo mudou. Ele passou a investir pesado no antigo plano jesuítico de catequizar nos sertões. Em apenas três anos, entre 1607 e 1610, o número de jesuítas no Paraguai passou de 8 para 65. Uma vasta rede de colégios e fazendas foi montada para dar suporte ao projeto. Em 1611, o ouvidor Francisco Alfaro baixou uma legislação que praticamente proibia os moradores das vilas a se relacionarem com os guarani – e dava grandes privilégios para os jesuítas formarem as chamadas reduções para fixar e catequizar os guarani.

Montoya chegou a Assunção em 1612. Sabia o que buscar. Uma de suas primeiras cartas, escritas da redução de Loreto, descrevia o adversário: “Chegamos a um povoado cujo senhor é um grande cacique, mágico e feiticeiro, além de grande amigo do demônio”. Ele descreve uma combinação rara de chefe guerreiro e pajé, líder militar e líder espiritual. Marca a espiritualidade como demoníaca – e ataca.

Ao longo dos anos seguintes Antonio Ruiz de Montoya fixou sua autoridade entre os nativos como aquela de um grande feiticeiro, um caraíba. Sabia o que estava fazendo: a figura já existia na cultura local. Designava um pajé tão poderoso que falava diretamente com os deuses mais gloriosos e conhecia assim os caminhos para a sonhada Terra Sem Mal.

Esta Terra Sem Mal estaria nas reduções – e os jesuítas, graças aos conhecimentos obtidos por José de Anchieta no Brasil – repetiam em escala ampliada o sucesso dos aldeamentos desta colônia. Fortaleciam o costume dos casamentos entre primos cruzados (os mais estáveis) e forneciam material e tecnologia para os guarani ampliarem ainda mais a produção econômica. Impediam que moradores fizessem casamentos de aliança e mantivessem o costume das guerras. Em 1622 Ruiz de Montoya tornou-se o superior dos jesuítas paraguaios.

As realizações concretas dos jesuítas aumentavam a ainda mais a autoridade do caraíba/superior. Havia resistências dos chefes – mas especialmente dos pajés. O tratamento reservado pelos jesuítas a estes últimos era bem duro. Segundo o padre Del Techo o xamã Juan Guará, que defendia deuses e costumes tradicionais, “foi carregado em correntes, conduzido pelo Paraná e Paraguai para Assunção e condenado à morte pelos tribunais, ficando as reduções livres de um grave perigo”.

Com este tratamento o número de reduções aumentava sem parar – e Ruiz de Montoya era venerado como grande caraíba. Parte de sua glória de construtor da Terra Sem Mal estava diretamente relacionada à proibição total do mais característico costume de tupi e guarani: a ingestão de carne dos guerreiros valentes para adquirir suas qualidades espirituais. A antropofagia foi severamente proibida em todas as reduções e todos os protestos sufocados.

Pois foi exatamente no dicionário feito por este jesuíta que Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e Raul Bopp foram procurar um termo bem específico. A narração é da própria Tarsila:

“—Raul Bopp dizia: ‘Isso é como se fosse um selvagem, uma coisa do mato. Oswald dizia: ‘Isso parece um antropófago, um homem da terra’. Daí que eu fui procurar como se dizia ‘antropófago’ em tupi-guarani. Peguei o dicionário e encontrei: ‘A-ba-po-ru. Homem que come homem’. Então o quadro ficou com esse nome”.

Uma vez batizada a tela, os homens presentes decidiram que a forte reação perante ela mereceria que eles escrevessem um manifesto e iniciassem um movimento em homenagem ao que a imagem havia lhes proporcionado.

Cinco meses depois era publicado o “Manifesto Antropofágico”, com um dos desenhos preparatórios da obra em destaque. O texto tem uma grande dose de intuições misturadas com conhecimentos efetivos. Algumas delas são relevantes para o leitor costumeiro deste blog reavaliar textos passados. Oswald constrói uma genealogia para suas ideias:

“Filiação. O contato com o Brasil Caraíba. Ori Villegagnon print terre. Montaigne. O homem natural. Rousseau. Da Revolução Francesa ao Romantismo, à Revolução Bolchevista, à revolução Surrealista”.

A transformação do “contato com o Brasil Caraíba” em história das mudanças no ocidente segue, até Rousseau, a linha daqueles intelectuais que valorizaram os tupi-guarani em seus meio a seus pensamentos sobre o Ocidente. A relação com os fenômenos práticos é novidade. Quando esta relação revolucionária é justificada, aprece uma menção a uma obra de Freud publicada em 1913:

“Tínhamos a justiça codificação da vingança. A ciência codificação da Magia. Antropofagia. A transformação permanente do Tabu em totem”.

Esta filiação, por sua vez, define o inimigo a ser deglutido:

“Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade. Contra o índio de tocheiro. O índio filho de Maria, afilhado de Catarina de Médicis e genro de D. Antônio de Mariz. A alegria é a prova dos nove. No matriarcado de Pindorama”.

Daí resultaria uma renovada espiritualidade:

“O amor cotidiano e o modus vivendi capitalista. Antropofagia. Absorção do inimigo sacro. Para transformá-lo em totem. A humana aventura. A terrena finalidade.”

Algo que marcaria uma nova elite:

“Só as puras elites conseguiram realizar a antropofagia carnal, que traz em si o mais alto sentido da vida e evita todos os males identificados por Freud, males catequistas. O que se dá não é uma sublimação do instinto sexual. É a escala termométrica do instinto antropofágico. De carnal, ele se torna eletivo e cria a amizade. Afetivo, o amor. Especulativo, a ciência. Desvia-se e transfere-se.”

E a queda da antiga:

“Chegamos ao aviltamento. A baixa antropofagia aglomerada nos pecados de catecismo – a inveja, a usura, a calúnia, o assassinato. Peste dos chamados povos cultos e cristianizados, é contra ela que estamos agindo. Antropófagos. Contra Anchieta cantando as onze mil virgens do céu, na terra de Iracema – o patriarca João Ramalho, fundador de São Paulo. A nossa independência ainda não foi proclamada. (…) Contra a realidade social, vestida e opressora, cadastrada por Freud – a realidade sem complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama”.

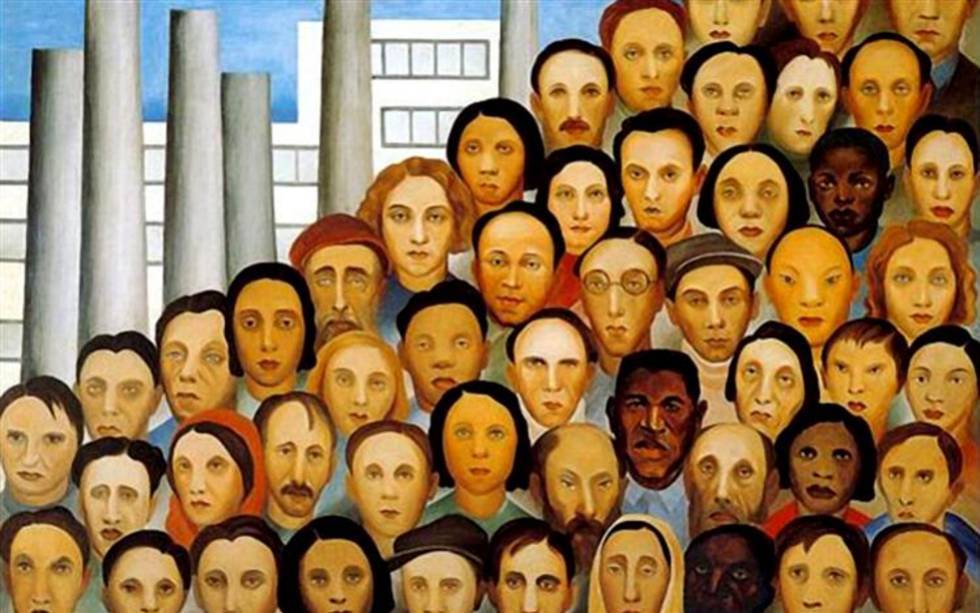

Matriarcado não apenas tupi, mas da obra de Tarsila do Amaral. Suas imagens geram impactos muito diretos – e muito diretamente ligados tanto à ideia de “Brasil” como de “natureza” através de figuras muito fortes, sem referências diretas ao cotidiano. Simbólicas, e por isso capazes de despertar. Vale a exposição, vale a reflexão – quase um século depois.