Ashley Kahn faz parte de uma elite de críticos musicais nos EUA. Além de publicar textos no jornal The New York Times e nas revistas Downbeat, Rolling Stone e Mojo, escreveu algumas liner notes (os textos dos livretos) de CDs.

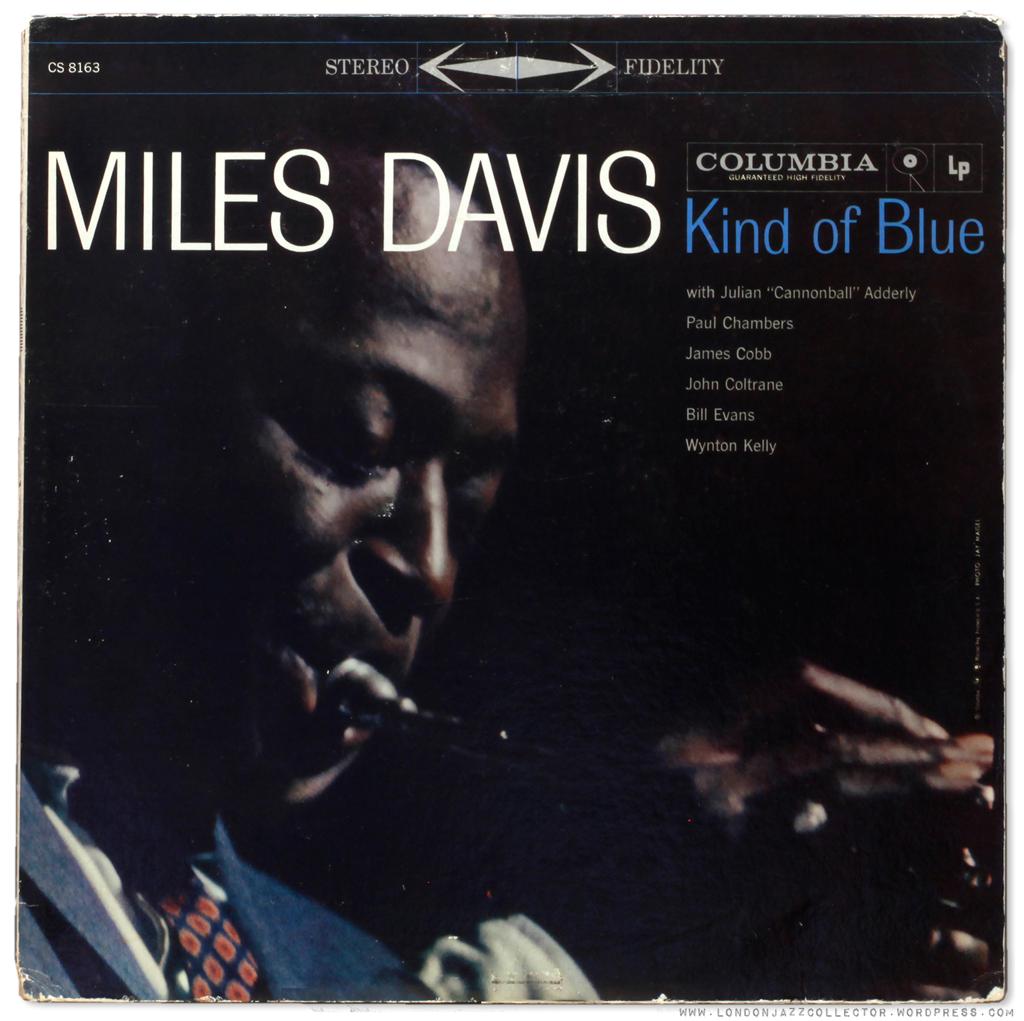

Mas Kahn deve entrar para a História como o sujeito que escreveu um livro sobre o lapidar Kind of Blue, de Miles Davis, e outro sobre o (também essencial) A Love Supreme, de John Coltrane.

Depois desses, decidiu narrar a criação da Impulse Records, conhecida por ter sido “A casa que Trane construiu” (The House that Trane Built, no título original). “Trane” como diminutivo de Coltrane, usado pelos ouvintes mais íntimos da mesma forma que um fã de Miles Davis não costuma usar o nome completo para falar do trompetista. É só “Miles”.

No Brasil, a editora Barracuda bancou o lançamento de Kind of Blue – A História da Obra-Prima de Miles Davis e de A Love Supreme – A Criação do Álbum Clássico de John Coltrane. A partir dos dois livros, o leitor pode descobrir que Kahn tem um conhecimento extraordinário do assunto e um jeito único de descrever música. Na entrevista abaixo, feita por telefone de sua casa em Fort Lee, Nova Jersey, ele defende que o jazz é música para os ouvidos e a alma (e não para o cérebro).

Pelo menos no Brasil, existe uma tendência em se considerar o jazz um tipo de música elitista...

Não é só no Brasil, meu amigo.

Nos Estados Unidos também?

Sim. Nós chamamos de “top shelf”. Quando algo é classificado como “top shelf”, muita gente acha que é duas vezes mais caro e que é necessário ter uma graduação na universidade para poder se aproximar dele. É por isso que temos uma nação de bebedores de cerveja, vários deles nunca chegaram perto de uma garrafa de vinho porque não “entendem” de vinho. Mas, no final das contas, o que é vinho? Algo que você oferece para o seu paladar. O mesmo com o jazz. É algo que você oferece para o ouvido e não para a cabeça.

Mas você acha que o papo elitista é, de alguma forma, verdadeiro?

Ele é injusto. Se você se permitir conhecer jazz, vai ver que existe jazz que é sexy, mundano e não-elitista. De onde o jazz veio? Do blues. E ele nunca perdeu o blues. Isso é música de raiz. E, quando pode ouvir isso em um solo do Miles Davis ou do John Coltrane, ajuda você a se conectar com a música de uma forma elementar. Eu acho que, mais do que elistista, o jazz tem a reputação de ser um gênero acadêmico. Como se fosse necessário ter formação universitária para poder entendê-lo. Mas, na verdade, é música para ser sentida. É emocional. Porém, existe um tipo de jazz com um quê “cerebral”.

Então não é fundamental entender de música para gostar de jazz?

Você precisa saber a teoria arquitetônica para apreciar a Capela Sistina? Não. Você apenas entra nela e vê que é magnífica. Você usa os olhos, não a cabeça. O mesmo com a música. Ela deveria ser captada pelos ouvidos e ir direto para a alma. Qualquer tipo de música. Poderia ser com uma sinfonia do Mozart, com um hip-hop ótimo como o de Nas ou algo assim. Ou poderia ser com algum jazz extremamente bom. Para mim, jazz é uma das músicas que vai direto para a alma. Se você está o intelectualizando, tudo bem. Pode embarcar nessa por um tempo. Em última análise, a música deve impactar.

O que você diria para alguém que não faz idéia do que seja “jazz modal”, mas adora ouvir John Coltrane?

Em relação ao jazz, o que mexe com as pessoas é o fato de não haver letras na maioria das músicas. Claro que existem canções com versos e existem cantores, mas a maior parte do jazz da era moderna – pós-Segunda Guerra Mundial – é instrumental. E como se descreve música instrumental? É aí que a coisa complica. Para sair dessa, o crítico se envolve com a instrumentação, a teoria e os mecanismos usados... Mas isso não deveria atrapalhar o modo como a música é sentida. Infelizmente, acho que muitos textos sobre jazz se concentram nos detalhes. Falam das árvores, mas não percebem a floresta.

Na contramão do que acontece no mercado fonográfico, o jazz parece capaz de sustentar o interesse de um público grande o suficiente para justificar lançamentos regulares de CDs e DVDs nos EUA e também no Brasil.

Existem teorias para explicar esse fenômeno. A minha é que, quando as pessoas ouvem jazz, suas experiências musicais avançam até o ponto em que não basta só ter algumas músicas digitais. Eles querem pensar sobre a música, ler sobre ela, querem ter um tipo de contato com a música que só é possível ao segurar o disco nas mãos. Uma coisa é ouvir o trabalho de Anat Cohen, a clarinetista e saxofonista... Você a conhece?

Não.

Ela está começando a chamar atenção aqui. É de Israel e irmã do trompetista Avishay Cohen. Quando você a ouve pela primeira vez, é muito interessante. Você quer ver uma foto dela, quer ler sobre ela e sobre a música dela. Esse tipo de envolvimento com a música é, eu acho, um pouco mais profundo e um pouco mais sério, e faz com que as pessoas não se satisfaçam apenas com o título de uma música em um player.

Você gosta de experiências sonoras como a do mexicano Fernando “Murcof” Corona, em que ele opera um laptop ao lado do trompetista Erik Truffaz e do tablista Talvin Singh?

Eu conheço Truffaz, mas nunca ouvi falar do Murcof. Essencialmente, eu gosto de boa música, que seja nova, intrigante e desafiadora.

Além de Truffaz e Anat Cohen, você poderia citar mais alguns nomes de artistas que aprecia da nova geração?

Claro. O baterista Jeff Watts. Ele é quase um veterano agora. A bateria que toca é inacreditável e a banda que formou é extraordinária. Ele tem um sax-tenorista chamado Marcus Strickland, incrível, que tem um projeto pessoal ligado ao hip-hop. Sua voz é muito poderosa. Eu adoro Chris Potter, que acho muito subestimado. Ah, Marcus tem um irmão gêmeo chamado E.J. Strickland, um baterista fantástico.

O que acha dos suecos do Esbjörn Svensson Trio, um dos queridinhos da crítica americana?

Eu ouvi os discos e os vi ao vivo. Eles são ok. Falando sobre trios (piano, baixo e bateria), quem está fazendo algo novo e que eu adoro ver ao vivo porque é muito divertido – eles estão trazendo a diversão de volta para o jazz – é o The Bad Plus, do pianista Ethan Iverson.

Nas décadas de 50 e 60, os jazzistas compunham preocupados com questões sociais e espirituais. Você acredita que esse tipo de compromisso existe para os músicos de hoje?

Tanto quanto havia antes. Não acho que o jazz jamais se separou dos problemas, dos sentimentos nas ruas... O próprio The Bad Plus – eles tem uma música chamada “Cheney Piñata”. Um dos melhores títulos de todos os tempos, uma referência ao vice-presidente Dick Cheney e ao boneco mexicano que as crianças destroem a pauladas para pegar os doces que ficam dentro dele.

Na sua opinião, como o jazz mantém a vitalidade?

Por meio da dedicação dos músicos. Pura e simplesmente. É uma curiosidade musical inacreditável que os leva a buscar coisas novas. Não é algo que seja necessário falar a respeito. Músicos que se consideram jazzistas ou que trabalham com o mundo da música improvisada, eles não acordam pela manhã dizendo “Vamos pensar num modo de renovar o jazz!”. Eles apenas o fazem. Acontece naturalmente, é um processo intuitivo. Na verdade, todas as músicas evoluem mais ou menos dessa forma, exceto a música pop, claro. Por ser o lugar onde o dinheiro está, é preciso agir com segurança, repetindo a mesma fórmula sem parar. “Por favor, não mude Britney Spears!”. Esse é o lado American Idol da música.

Já o hip-hop está sempre avançando. As pessoas ligadas ao gênero estão sempre buscando novas ideias, como Lil Wayne e também, com certeza, algumas bandas alternativas de rock.

No seu livro sobre o Kind of Blue, do Miles Davis, você cita Quincy Jones, para quem este seria o único disco capaz de explicar o jazz. A partir da sua experiência como pesquisador e como ouvinte, você poderia me dizer, afinal, o que é jazz?

Para mim, jazz é música de grandes possibilidades, de emoções fortes e significados profundos. Música capaz de falar contigo quando você mais precisa. Espiritualmente elevada. É música que vem direto da alma. Não estou dizendo que é a única que vem da alma, mas existe algo especial no ambiente em que o grande jazz é criado, no modo como os jazzistas se comunicam entre si, na forma de expor suas individualidades por meio dos instrumentos que é muito diferente de outros tipos de música. Mas, ouça, não há chances de eu ficar somente numa vizinhança, como algumas pessoas fazem. Música é como água: flui entre todo mundo.

Escrever um livro sobre Kind of Blue mudou a forma como você ouve o disco?

Às vezes, ao ouvir música, você não pensa a respeito, apenas ouve. Eu ouvi Kind of Blue centenas de vezes e não vou parar de ouvir – esse é um ótimo comentário sobre um disco. Eu não quero voltar a ouvir o rock mal-feito que eu achava ótimo quando tinha 13 anos. Ele não resistiria a uma nova audição e Kind of Blue resiste. Quanto mais eu ouço o disco, mais eu me surpreendo. O modo como os solos de Bill Evans, em “Blue in Green”, alterna tempos. Parece uma roda gigante que gira lentamente e, de repente, fica um pouco mais rápida para, depois, voltar ao ritmo lento. Quando percebo todas as emoções diferentes que John Coltrane experimenta no solo de “Flamenco Sketches”, eu me sinto arrebatado. Eu ouvi isso na primeira vez? Na décima vez ou mesmo na centésima? Provavelmente, não. Mas agora eu ouço.