Sinatra fez um concerto de despedida em 1972 no Madison Square Garden, de Nova York. Ele tinha 56 anos e não conseguiria encerrar a carreira ali.

Voltaria a se apresentar dois anos depois e seguiria cantando até seu coração parar em 14 de maio de 1998. Se continuasse vivo, faria cem anos neste sábado (12). Hoje é relativamente fácil achar alguém que chegue aos 100 anos. Difícil é achar outro Francis Albert Sinatra.

Na verdade, é raro haver alguém espetacularmente bom em qualquer coisa. Sorte, talento e trabalho duro criam histórias únicas.

Levou meio século para o Brasil ver surgir um Tom Jobim, por exemplo.

Os Estados Unidos levaram mais ou menos o mesmo tempo para ouvir Sinatra cantar os versos de “The best is yet to come” (o melhor está por vir).

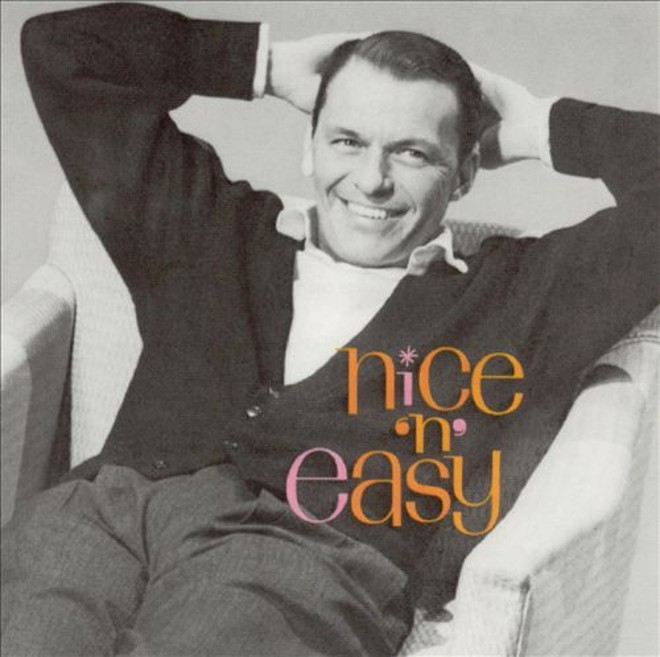

De fato existe um só Sinatra, que nasceu em 12 de dezembro de 1915. Ele era chamado de “A Voz” por causa de uma combinação de alcance, timbre e interpretação. No início de carreira, fez o que tinha de fazer: pagou um professor para aprender a cantar, deixou Gene Kelly o ensinar a dançar e estudou as letras das canções que interpretava como se fossem falas de um filme de cinema.

No concerto de despedida, acompanhado de uma orquestra, Sinatra pinçou as composições que marcaram sua carreira. Ele dizia gostar da intensidade que um conjunto de músicos dava para um show ao vivo e também para uma gravação em estúdio. Ele aparece no palco de smoking (como quase sempre), usando uma indefectível peruca (Sinatra ficou careca antes dos 30 e tinha uma coleção de 400 cabeleiras postiças), senhor absoluto da situação, passeando por sucessos: “The lady is a tramp”, “I get a kick out you”, “New York, New York”, “My way”... Todo o Sinatra que você conhece mesmo sem nunca ter se dado conta de que ouvia Sinatra.

Num momento marcante do show, ele canta “Angel Eyes” como se estivesse bêbado num bar. Cigarro na mão direita, ele se balança e quase perde o equilíbrio para se estatelar no chão. “Vocês aí, felizes, se divirtam! Os drinques e as risadas são por minha conta”, diz “A Voz”, num misto de amargura e conformidade. “Me dá licença, eu vou desaparecer”.

A relação de Sinatra com o álcool quase acabou com ele. Ou a bebida foi uma consequência e o amor que sentiu por Ava Gardner quase acabou com ele. Numa daquelas ironias românticas, Ava ajudou Sinatra quando este estava no fundo de um poço de dívidas e conflitos. Ela era uma estrela e tinha poder em Hollywood. O suficiente para conversar com o produtor Harry Cohn e defender que “o filho da mãe de seu marido” fizesse o papel do soldado Maggio no filme “A um passo da eternidade” (1956).

E assim Sinatra saiu do poço para ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante pelo filme de Fred Zinnemann. Episódios assim, de bastidores, são esmiuçados no documentário “Frank Sinatra: All or Nothing at All”, de quatro horas de duração, em cartaz na Netflix.

A reviravolta o ajudou a superar a separação de Ava. Dizem que o problema maior era o fato de os dois serem muito parecidos. Sinatra colecionava amantes. Ava também. Sinatra queria ser livre. Ava também. Ele não sabia como lidar com ela e ela não estava nem aí. É significativo que, depois da separação, o cantor – então com 50 anos – tenha se casado com uma inexperiente Mia Farrow – de 20.

O trabalho em “A um passo da eternidade” gerou uma das histórias mais famosas de Sinatra. Uma que ainda não se decidiu entre ser ou não verdade. Ele refutava a especulação com raiva, mas o escritor Mario Puzo gravou a lenda para a posteridade no livro “O Poderoso Chefão”, com o personagem Johnny Fontaine (vivido no cinema por Al Martino).

No filme, o cantor visita o casamento da filha de Don Corleone (Marlon Brando), canta para os convidados e pede ao padrinho que o ajude a conseguir o papel num filme que pode salvar sua carreira. O problema é que o produtor não quer saber de Fontaine. “Não se preocupe”, diz Corleone, “vou fazer uma oferta que ele não pode recusar”.

A oferta vem na forma de uma cabeça de cavalo deixada sob os lençóis do produtor. Na vida fora do cinema, até onde é possível saber, nada disso aconteceu.

Talvez a máfia não tenha ajudado Sinatra a conseguir o papel, mas é consenso que ele se relacionava com figurões da Cosa Nostra. O mais notório deles foi Sam “Mooney” Giancana, um dos 12 sujeitos que mandavam no crime organizado nos EUA dos anos 1950 e 60.

Explicam a relação dos dois dizendo que Giancana gostava de Sinatra porque queria ser famoso e Sinatra gostava de Giancana porque queria ser durão.

Mais para o fim do documentário “All or nothing at all”, o diretor Alex Gibney entra em território perigoso quando narra como Joe Kennedy, o patriarca da família que desmandava na política americana, pediu para Sinatra ajudar a conseguir votos para o filho, John Fitzgerald.

A “ajuda” implicava em Sinatra fazer o meio de campo com a máfia, pedindo o apoio dos chefões para JFK. (As comunidades italianas votavam em quem os chefões diziam para elas votarem.)

JFK, eleito presidente dos Estados Unidos, nomeou o irmão, Bobby, para a procuradoria geral.

O filme sugere que a família Kennedy tentou afastar JFK de Sinatra à medida que Bobby caçava mafiosos como Giancana, o que teria criado um mal-estar sem tamanho entre os chefões.

Na versão oficial, o americano Lee Harvey Oswald assassinou sozinho JFK em Dallas no dia 22 de novembro de 1963 e, quase cinco anos depois, o palestino Sirhan Bishara Sirhan matou Bobby Kennedy em Los Angeles. Mas o documentário acena uma bandeira enorme na direção da máfia.