Tenho em casa um arquivo com recortes de jornais. Melhor, dois. Foram formados ao longo de quase 30 anos de lida como repórter. Estão apinhados de pastas por assunto – exceto as de artistas plásticos e escritores, divididas por ordem alfabética. Ontem recorri a dois itens desse gabinete particular: “Mercado editorial” e “Literatura G”, à procura de “GOMES, Roberto”. Encontrei cinco matérias, sendo três de capa, uma interna de página inteira e uma meia página, resultado de entrevistas com o filósofo, educador, ensaísta, editor, ex-perseguido político e escritor Roberto Gomes, catarinense radicado em Curitiba desde o sombrio 1964.

Roberto chegou à cidade no ano em que eu nasci – o que não passa de uma coincidência de alcance limitado: interessa só a mim. Mas o que senti enquanto garimpava essas páginas diz respeito a uma pá de gente. Roberto é um ficcionista admirável, de prosa limpa e inventiva. Um craque. Ignorá-lo é pecado. Mas nenhuma dessas reportagens – e outras, presumo – está disponível na soberana internet. Bugs, mudanças de sistema, falhas humanas, o diabo a quatro fazem com que possam ser reunidas somente por mim – graças a meu acervo solitário – ou por algum pesquisador disposto a coletar fungos no setor de impressos da Biblioteca Pública do Paraná.

Explico. Ontem, Roberto fez a gentileza de conversar com estudantes de Comunicação da UFPR – uma turma ligada em livros, mas que precisava ser apresentada ao convidado. Entre outros feitos, ele é o fundador da Criar Edições, publicadora que na década de 1980 lançou – babem, mortais – Cristóvão Tezza, Valêncio Xavier, Manoel Carlos Karam, além de ter publicado Jamil Snege e revelado ao país lady Helena Kolody. Mais: Gomes é também autor de um daqueles livros que não saem da berlinda, o ensaio Crítica da razão Tupiniquim – 65 mil exemplares na praça; do incômodo Alegres memórias de um cadáver e de um romance histórico sobre a poeta, avant garde e doida varrida Júlia da Costa, uma bravíssima paranaense. Ao todo, Gomes tem 18 títulos publicados. Leiam dele o preciso Todas as casas... Quanto aos recortes, claro, em muito ajudaram para apresentar o mestre à gurizada.

Talvez por causa do meu pai eu tenha me tornado um fissurado em jornais, na sua forma moderna, cuspida por uma impressora

Impossível não relacionar a força dos impressos – comprovada nesse episódio mínimo do cotidiano – e a notícia que mobilizou o estado semana passada: o fim da circulação em papel da quase centenária Gazeta do Povo, de segunda a sexta-feira. Curitiba, cidade com a qual o nome do jornal se confunde, amanheceu entregue à melancolia – pelo menos vista da minha janela. Repararam nas banquinhas de revista, todas com o nome do jornal na fachada? E no pedalar do entregador de jornais? Até quem nunca se deu ao trabalho de sacar um dinheirinho em troca de um número se deu ao direito de chorar.

O episódio bem poderia ser um capítulo do livro O mundo acabou, de Alberto Vilas, um delicioso inventário sobre produtos que, de tanto marcarem a população, tornaram-se um capítulo de sua biografia. A Gazeta é nosso Vick Vaporub, nossa bomba de flit, nossa calça de brim Farwest, nossa caixa de Maizena. OK, o jornal não acabou, mas nosso objeto de desejo foi vítima de canibalismo digital, do declínio da esfera pública, do individualismo, dessa chatice que é se sentir membro de uma tribo exclusiva de interesses restritos expressos no chiqueirinho de uma timeline.

De imediato, pensei em como se sentiria meu pai portuga, morto há dois anos. A leitura do jornal físico era sua oração da manhã. Via-o como um devoto de notícias – as crivadas no papel com tinta –, um hegeliano de baixa instrução formal. Tivemos a certeza de que havia se entregado à doença que o acometia no dia em que não levantou cedo para ir à sacada apanhar seu exemplar. Foi-se para o andar de cima quatro semanas depois, encolhendo mais um pouco a tribo descrita pelo sociólogo norte-americano Robert Park – a dos imigrantes que se sentem parte de um país ao lerem os jornais do lugar que os acolheu. Funcionava como uma renovação do visto permanente. Uma declaração de que não era um ignorante relegado ao trabalho braçal. Não só lia como lia a letra nobre da notícia. Merecia aplausos.

Talvez por causa dele eu tenha me tornado um fissurado em jornais, na sua forma moderna, cuspida por uma impressora. Funcionam como colagens dadaístas, nas quais coisas, pessoas e fatos distantes são aproximados. Numa página desenhada, a comunidade interpretativa formada por jornalistas esboça uma explicação possível para a realidade impossível. Reduz o mundo grande e sem porteira a um punhado de caracteres que posso sorver quais gomas de mascar. O leitor que discorda do que está escrito é também o que acorda e solta a voz. Jornais são capazes de avizinhar, numa única edição, o ex-presidente Obama e um líder de associação comunitária da Vila Vintém. Agem por contaminação: lemos o que queremos, com a possibilidade de sermos atraídos pelo assunto que estava no rodapé. A gente se move do centro para a periferia com um virar de olhos. Simples como isso.

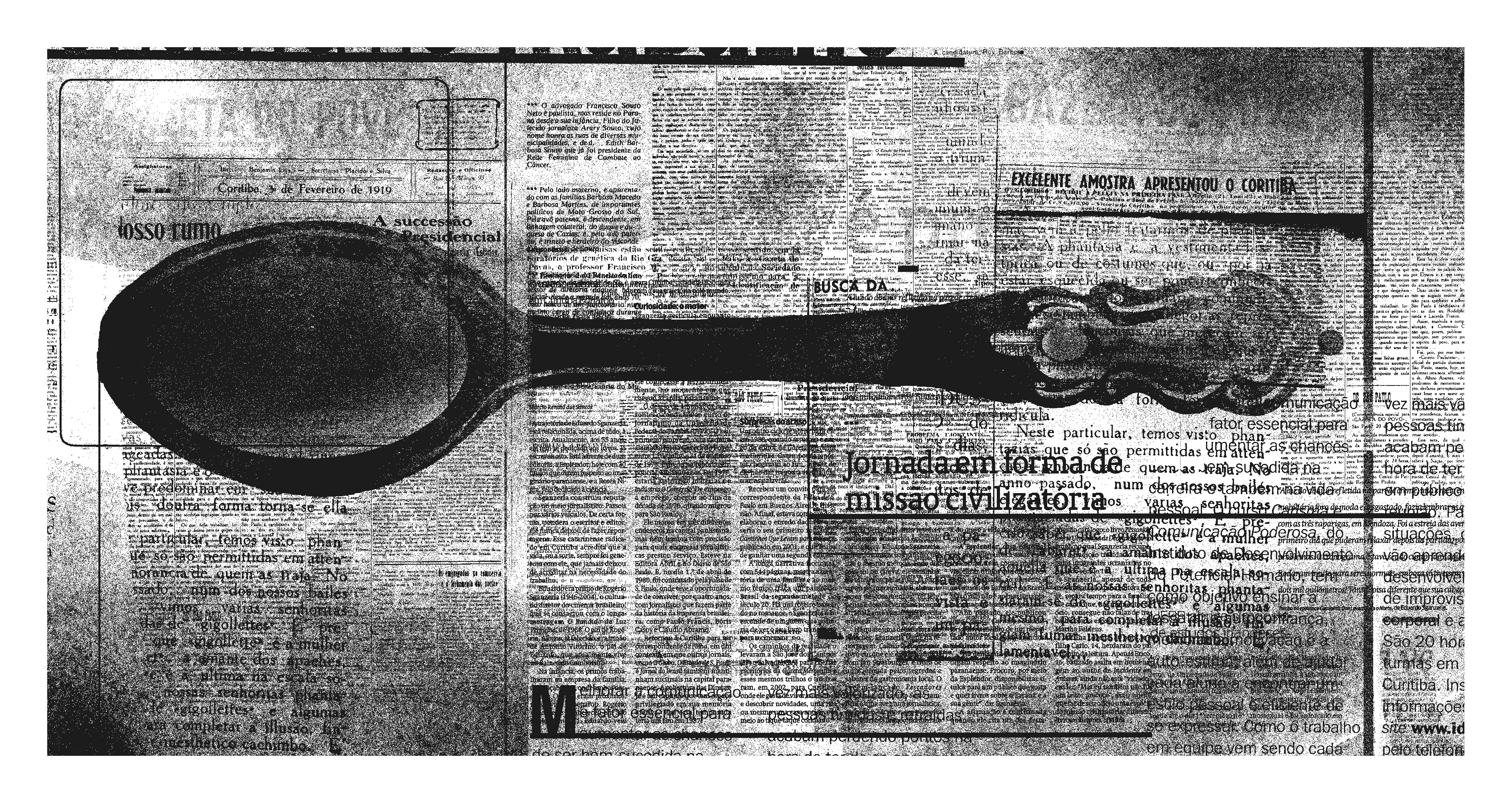

Da vasta bibliografia disponível sobre a vantagem dos impressos sobre todo o resto, uma das mais copiosas vem do roteirista Jean-Claude Carrière. Ele compara livros, jornais e afins a colheres. Isso. Para Carrière, a colher é a invenção mais perfeita do mundo. Nenhum lar funciona sem esse apetrecho multiuso. Do mesmo modo, ninguém criou nada mais engenhoso do que um produto entintado e prensado, convertido em material de leitura, perfeito para ser acomodado no sovaco, inclusive.

Um aparte: em duas décadas de magistério, recolhi uivos e vaias de muitos alunos a cada vez que entoei minhas bravatas aos impressos. Nascidos sob a égide dos computadores e das filmadoras, jovens consideram meus argumentos uma moleza de desmontar, um bocejante lamento saudosista. Voto vencido em tudo que é lugar, tive de me coçar. Dá-lhe ler Chris Anderson, Ken Doctor, Pierre Lévy, Andrew Keen, Henry Jenkins e sobretudo o otimista Steven Johnson. Para ele, a internet é uma celebração à biodiversidade das ideias. Assanhado, defende que um adolescente abduzido pela rede de computadores é mais criativo do que a geração que passava as tardes vendo Batman & Robin na tevê. Gosto do autor quando compara a web com uma calçada – a calçada de Jane Jacobs, na qual as diferenças se encontram –, mas na maioria das vezes tenho vontade de esganá-lo. Acho Johnson um bebê. E reafirmo que conforto, mesmo, só no regaço de Dominique Wolton, terrorista lírico que nos convoca a fazer fotos com filme “de pose”, só de raiva. Analógico ou digital? – Analógico.

Tempos atrás, um desses sujeitos engraçados que faz choça da informática disse que o dirigível já foi visto como o futuro. Até o Hindenburg pegar fogo, matar toda a tripulação, um festim diabólico. Disse o cara que podia acontecer o mesmo com a internet – soltar fumaça, pifar (risos) e pronto (oba). Haveria mais empregos (alô, mister Tony Atkinson) e mais gente sujando os dedos de tinta, como se descascassem deliciosas mangas, frutas que deveriam ser o símbolo dos impressos. Com a falência da rede, daríamos lhufas para a nefasta lógica da audiência, que outra coisa não fez senão transformar o biquíni selvagem de alguma BBB em fato mais importante do que o direito à habitação, as políticas para a infância ou os índices de violência, para citar três assuntos enviados para a senzala dos noticiários.

O dirigível da web não vai virar cinzas. A era do papel suspira. Filhos lembrarão de seus pais ligando smartphones usados, suas máquinas de pensar. A web não pede licença, uma tirana. Só resta seguir o conselho da jornalista Renata Lo Prete no documentário O mercado de notícias, de Jorge Furtado: essa discussão tem de ser menos sobre papel jornal e mais sobre jornalismo, sem o qual não veremos país nenhum. Este é o ponto em que estamos.